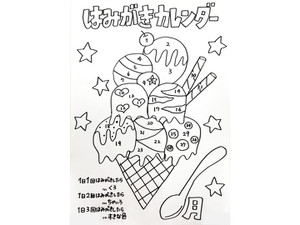

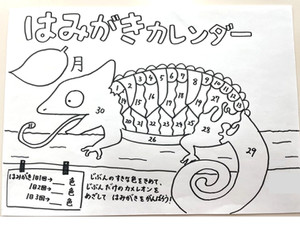

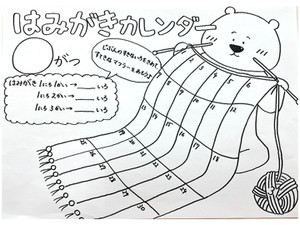

歯みがきカレンダー

2025/11/28

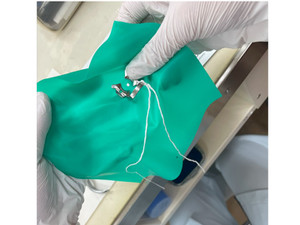

小学校や幼稚園で歯みがき指導を行う際、最後に「歯みがきカレンダー」をお配りしているのですが、小学校低学年向けと高学年向けにそれぞれ自分たちで歯みがきカレンダーを作っています。

毎日の取り組みを“見える化”することで、モチベーションを保ちながら、自然と良い生活習慣が身につけられますし、デザインする学生達も、子どもの頃に塗り絵を完成させたり、ご褒美シールを集めたりした楽しさを思い出しながらデザインしていて、楽しんでいるようです。

学生たちが工夫を凝らして作ったオリジナルの歯みがきカレンダーをいくつかご紹介しますね。

美味しそうなアイスクリームサンデーが出来そうです。

カラフルなカメレオンになりそうです。

こちらもカラフルなマフラーになりそうです。

いずれも歯科衛生科の学生のオリジナルですが、中々のアイディアと画力です!