2021年10月 7日 (木)

2021年9月23日 (木)

萩と月【研究室から】

「萩の月」ではありません。

(それは東北地方のお菓子です)

古典文学では、月・露・鹿が定番の取り合わせでした。

中秋の名月が過ぎたばかり、月の出がだんだん遅くなります。

「風ふけば玉ちる萩の下露にはかなく宿るのべの月かな」

月と一緒に木星も見られますので、是非どうぞ。

もう1首。

「いはれ野の萩の朝露わけ行けば恋せし袖のここちこそすれ」

お坊さんの歌であるところが、おもしろい。

在俗の時、何か忘れがたいことがあったのでしょう。

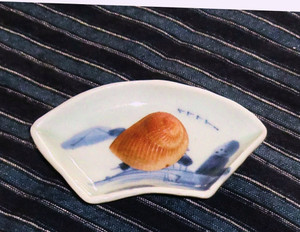

この時期、おはぎも忘れるわけにはいきません。 藍九谷風の皿に漉し餡のおはぎです。

藍九谷風の皿に漉し餡のおはぎです。

(藍九谷とは言っても、古伊万里)

おはぎと牡丹餅との違いが、よく話題となります。

昔、少し珍しいおはぎを貰ったことがありました。

餅米を蒸して皿に浅く盛り、その上に餡を載せたものです。

白砂に散った萩の花を、お米と餡とで表現。

「なるほど、おはぎか」と納得しました。

正直申しますと、若い頃はあまり好きではなかったのです。

お気に入りの器に盛って楽しむことが、年とともに多くなりました。

人も風景も好みも、変わります。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2021年9月 9日 (木)

景物【研究室から】

窓の外は、虫の声。

調べ物や執筆にふさわしい夜長となりました。

さて、秋の風情を代表するものはなんでしょう。

(食べ物については次回に)

鹿の鳴く音・雁・草花のいろいろ・霧と露・・・

眼に見、耳に聴いて季節を実感することは少なくなりました。

それでは可憐な景物をひとつ、丸々とした壺と取り合わせてお目にかけます。 古代より好まれた萩の花。

古代より好まれた萩の花。

万葉集の歌人達がしばしば取り上げた素材です。

勿論、平安時代以降も鹿の花妻として秋歌に欠かせません。

萩の歌を集めるだけで、一大歌集が出来るでしょう。

「秋萩のいろづく秋をいたづらにあまたかぞへておいぞしにける」

「秋」が重なって無造作な印象です。

しかし勅撰集に入っているのは、率直な嘆老の詠が評価されたからでしょう。

お若い方々には、まだ縁のない話。

なお、静謐な白磁は李朝の焼き物です。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2021年8月29日 (日)

似せること【研究室から】

秋間近、そろそろ勉学も再開しなければ。

「まなぶ(学ぶ)」は「まねぶ(真似ぶ)」ことから始まります。

模倣してみる・何かに似せることが、学びの第一歩です。

(最初から独創的な仕事が出来れば、それは天才)

さて、こんな例はどうでしょう。 扇形の古伊万里、あっさりとした染付です。

扇形の古伊万里、あっさりとした染付です。

上に載せた貝殻、ではなく、実はチョコレート。

その筋では有名な菓子職人さんの作だそうです。

到来物を使いました(自分では買いません)。

ここまで真似ると、食欲がわかない人もおられるでしょう。

和菓子でも、牡丹や藤の花を実物大に作ることがあります。

驚くほど迫真的、しかし観賞用で食べはしません。

東西の差でしょうか。

この貝は、撮影後担当者の胃袋にめでたく収まりました。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2021年8月19日 (木)

博さ・深さ【研究室から】

幸田露伴の誕生日が近づきました。

慶応3年(1867)、7月23日と26日の両説あります。

これを新暦に直すと、1ヶ月ずれて8月となるわけです。

博識かつ多趣味、広い関心事の一つ一つがとてつもなく深い。

多趣味の中でも、将棋と釣りは生涯の楽しみでした。

京都帝国大学で国文学を教えていた頃は、生け花の本格的修行。

そして弟子をお供に釣り。

無鑑札ゆえに罰金を取られたこともあったとか。

教室では、なかなかの名講義だったようです。

ただし、大きな頭が邪魔になって黒板が見えづらかったと言われています。

結局京の水に合わず、在職わずか1年で東京へ。

このあたりの話は、青木正児博士が『琴棋書画』で楽しく語っておられます。

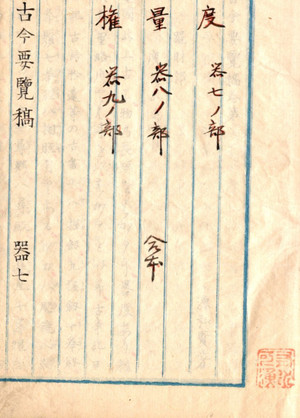

(青木正児は、アオキ・マサルと読みます) これは露伴の旧蔵書『古今要覧稿』。

これは露伴の旧蔵書『古今要覧稿』。

博覧強記の作家にふさわしい書物ですが、右下をご覧願います。

蔵書印「有水可漁」、いかにも釣り道楽の人ですね。

露伴は、小説・戯曲・随筆・考証論文と多作。

とりあえず『幻談』と『連環記』をおすすめします。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2021年8月 4日 (水)

腕に覚え【研究室から】

暑いですね、と言ってみたところで涼しくもならず。

せめて机辺の楽しみを。

さて、書画骨董には写し物が多く、なかなかおもしろくも厄介。

腕を磨くために古作を写すことは、立派な心がけです。

しかし他方、いわゆる偽物の制作も行われました。

ともあれ和歌の本歌取りにならって、手本となる作品を「本歌」と呼びます。

まずは水滴を1つご覧ください。 淡い飴釉に梅の花を型押ししています。

淡い飴釉に梅の花を型押ししています。

(印花とも言います)

釉の流れが景色となっていて、好感の持てる作です。

どちらが本歌で、どちらが写しかわかりますか。

上は加藤宇助さんで昭和の作、下は鎌倉末期くらいの古瀬戸。

手に取ってみれば差は歴然、しかし画像ですと迷う方もおられるかと。

宇助さんは轆轤の名人でした。

腕自慢の焼き物作りでしたが、しかし写し物の意図はなかったと思います。

自分が鎌倉時代の陶工ならこんな風に、と轆轤に向かわれたのでは。

本歌に制約される写し物と異なり、のびのびと自由な作柄です。

有名な「永仁の壺」とも関わりがあって、おもしろい方のようです。

この話は長くなりますので、ここにはとても書き切れません。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2021年7月25日 (日)

2021年7月14日 (水)

波紋さまざま【研究室から】

今日は、パリ祭。フランス革命記念日です。

革命の影響は、驚くほど広く遠くに及びました。

波紋の結果が肯定的なものばかりではなかったことは、勿論です。

C.ディケンズやA.フランスの小説をお読みください。

中世からの伝統で、パーチメントの見事な宗教書が作られましたけれども、

革命以後、美術品としても価値の高い大型写本は見られなくなる、とか。

(東京芸大の先生から聞いたところを受け売り)

書物の歴史から姿が消える直前の写本は、こんな風情。 ラ・マルセイエーズの歌声が響く少し前のグレゴリオ楽譜です。

ラ・マルセイエーズの歌声が響く少し前のグレゴリオ楽譜です。

中世の写本に比べると、ずいぶんすっきりとして読みやすくなっています。

音符が四角であることや4線譜であることも、面白いでしょう。

ハイドンが活躍し、モーツアルトが生まれる頃に作られました。

縦50㎝に迫る大型本は、存在感十分。

革命以後作られなくなった書物の、形見です。

文化大革命や明治維新後の廃仏毀釈については、いずれ。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2021年6月29日 (火)

楽しい漢文【研究室から】

甘い物が3回続きましたので、ちょっと渋めのお話。

ここらでお茶、ではありません。

「それを勉強して何の役に立つのか」とよく批判されるのは、漢文と数学。

数学のことは後回しとして、漢文は役に立つのでしょうか。

あなたが学生ならば、ちやんと単位が取得出来ます。

漢文から得られた知識は、社会人となったとき、あなたの評価を高めます。

知的訓練としてごく上等ですから、汎用性のある頭脳を鍛えます。

と、いろいろありますが、そもそも短期的な役立ち方を求めることがおかしい。

もし「あなたは何の役に立つのか」と聞かれたら、困る人もいるでしょう。

それはさておき、読んで楽しい漢文もたくさんあります。

特に江戸時代、風刺あり笑いあり悪ふざけありの作品があまた生まれました。

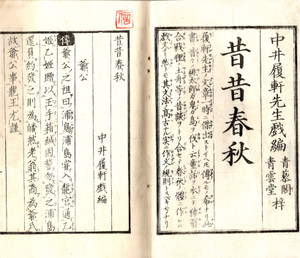

その1つ、『昔昔春秋』。文庫本くらいの大きさです。

中国の古典『春秋左氏伝』の体裁により、格調高くおとぎ話を綴ります。

かちかち山・猿の生き肝・舌切り雀などを縦横に織り込んで、大筋は桃太郎。

明治になっても好まれ、版を重ねました。

先年物故された歴史学者黒板伸夫先生の、少年の日の愛読書とか。

大儒中井履軒の作と明記してありますが、実は赤井東海のいたずら。

どこまでも人を食った小品です。

ついでに申しますと、何かが出来ない時、その何かを貶める人がおられます。

(「役に立たない!」などど仰せられて)

貶めてしばしの落ち着きを得るのでしょうが、いかがなものか。

出来ない現状を率直に認め、少しでも出来るよう努力するのが、筋。

漢文とて、同じことです。

とうとう数学の話は出来ませんでした。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2021年6月16日 (水)

嘉祥【研究室から】

めでたい字が並びます。

今日(16日)は、「嘉祥頂戴」のゆかしい日でした。

(南宋の通貨、嘉定通宝と関係があると言う説も)

江戸時代、お菓子を拝領したり贈答したり、の年中行事です。

公家も武家も、そして町人たちもお菓子のやりとりを楽しみました。

明治以降ほとんど廃れてしまい残念。

現在「和菓子の日」と言われているのは、そのなごりです。

となれば、この月はやはり「水無月」。

ういろう生地に小豆を散らしています。

もともと関西のお菓子でしたが、最近こちらでも見かけるようになりました。

シンプルで涼しげな品に爽やかな染付皿を組み合わせて、お目にかけます。 染付は中国南方の窯、清朝前期でしょうか。

染付は中国南方の窯、清朝前期でしょうか。

(ピンボケのようですが、もともと滲んだ絵柄です)

読書の合間には、是非お茶とお菓子を。

お気に入りの器があれば、申し分なし。

鶴見大学文学部日本文学科研究室