春雨【研究室から】

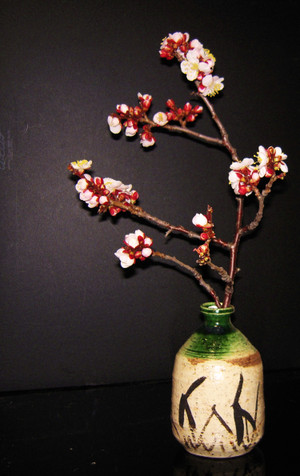

桜が盛りです。

今日はあいにくの小雨、それでも研究室から本山境内へ出てみました。

勅使門は花に包まれて豪奢。

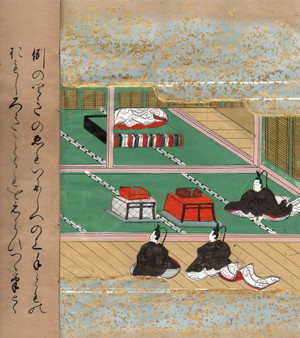

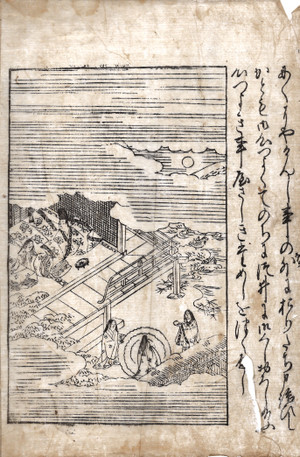

では、御覧ください。 「春雨のふるはなみだか桜花散るををしまぬ人しなければ」

「春雨のふるはなみだか桜花散るををしまぬ人しなければ」

と言うところでしょうか。

境内からどこへ回ったか、と申しますと、勿論なじみの和菓子屋。

最近は、道明寺粉を使った関西風の桜餅がこちらでも多く見かけるように。

担当者は、製法上機械化しやすいからではないかと勘ぐっています。

清朝南方の染付皿と取り合わせて、関東風の桜餅をどうぞ。 香り高い季節の味は、平安時代の歌人たちが知らなかったものです。

香り高い季節の味は、平安時代の歌人たちが知らなかったものです。

さて、担当者は当ページを300回以上更新しました。

これを一区切りとして交代します。

桜を見て、若かった日を思うことしきり。

「花のごと世の常ならばすぐしてし昔はまたもかへりきなまし」

では、お元気で。

鶴見大学文学部日本文学科研究室