春立てば【研究室から】

立春過ぎての雪となりました。

平安時代の和歌では、春になって降る雪が「残りの雪」です。

消え残っている雪ではありません。

(この話、以前記事にしました)

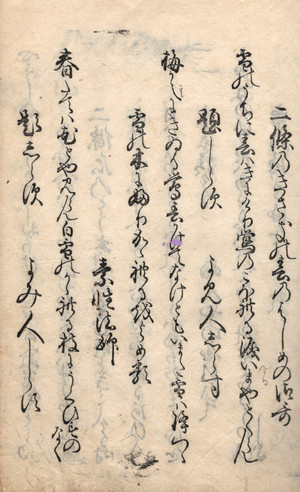

「春たてば花とや見らん白雪のかかれる枝にうぐひすのなく」

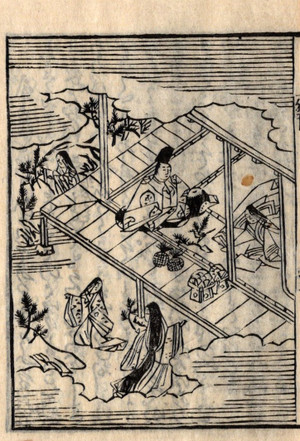

数ある古今集版本のうち、江戸時代に最も早く出版された本でご覧ください。 左から2行目、素性法師の歌です。

左から2行目、素性法師の歌です。

右から2行目「鶯のこほれる涙」が読めますか。

冬の寒さに鶯の涙さえ凍る、と言う着想のこまやかさ!

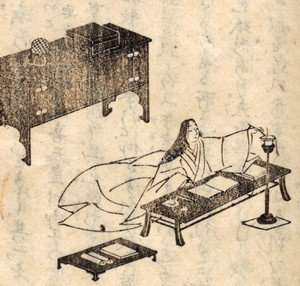

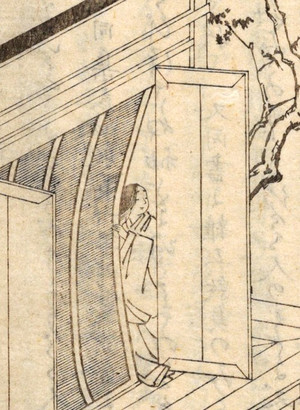

伝嵯峨本と呼ばれる、堂々の書物です。

同じ読むのであれば、贅沢な本。

本学図書館には、多くの古典籍があります。

展示や授業で実物に接することが出来るでしょう。

鶴見大学文学部日本文学科研究室