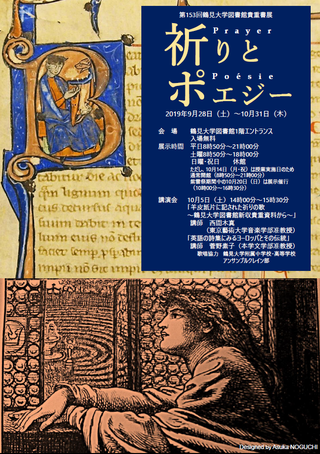

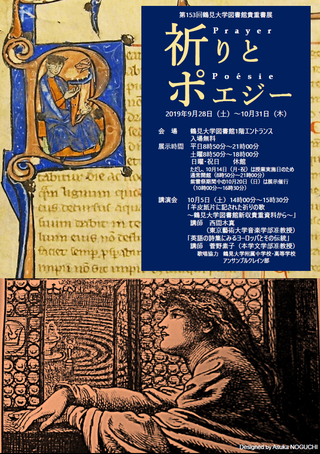

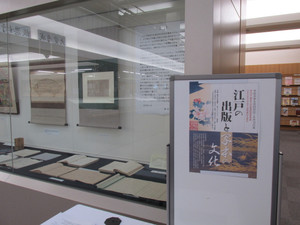

第151回鶴見大学図書館貴重書展

『19世紀英国のブックデザイン―版元製本の美』

展示期間:2019年1月31日(木)~3月1日(金)

展示場所:鶴見大学図書館1F エントランス

※日曜・祝日は閉館

美しい装丁の本を展示しております。ぜひ足をお運びください

講演会

テーマ:「19世紀英国のブックデザイナー」

講師:渡辺一美(本学文学部講師)

日時:2/26 14:00~15:00

会場:鶴見大学図書館 地下ホール

予約不要・入場無料

【ごあいさつ】

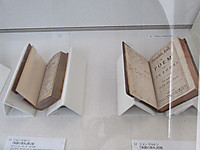

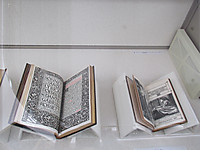

今回の貴重書展では、鶴見大学図書館が所蔵する資料から、19世紀英国の特徴的な装丁がほどこされた本を展示いたします。

今回の展示のきっかけとなった資料が、エドモンド・キング『ヴィクトリア朝の装飾版元製本 1830年~1880年』(Edmund M. B. King, Victorian Decorated Trade Bindings 1830-1880: A Descriptive Bibliography、以下キング) です。この本は大英図書館に勤めていた著者が、装丁家が特定できる版元製本 (edition binding, publisher's bookbindingなどと呼ばれる)の図書を目録化したものです。この目録が対象としているのは、英国の出版が大きく変化した時代です。印刷法、製本技術の発展、鉄道網と流通の拡大、識字率の向上、など様々な原因の結果、本の市場が大きく拡がりました。読書、あるいは本を買うという行為は一部の裕福な層にだけ許された特権ではなくなり、新たな読者を獲得するために出版社が競いました。そこで重要になったのが、本のデザインです。出版社は装丁のデザインを専門とする芸術家を雇い、趣向を凝らした装丁の本を出版しました。そのような本が、一部は美しい写真とともに、キングで紹介されています。

昨年度ある授業準備のため、キングに収録されている本が、本学図書館の貴重書に含まれていないか調べました。版元製本通りでなく、革装に装丁し直されているものもありましたが、いくつかの資料についてはキングの写真の通りに残っていることを確認できました。また、この時にわかったのは、19世紀英国の出版の特徴の変化を示すことができる重要な資料が、本学図書館には収められているということです。これは、長年にわたって、コレクションの充実に努めてこられた、先生方や図書館職員のおかげと思います。

しかし、資料には残念なことがひとつありました。美しいクロース装の本の多くは、保護用の半透明のパラフィン紙で覆われており、直接装丁を見ることができません。であれば、貴重書展で展示して見えるようにしよう、というのも今回の貴重書展のきっかけです。この機会に一緒にご覧いただきたいと思います。

今回は装丁をテーマとしましたが、すべての読者がこのような美しい装丁の本で読んでいたわけではありません。これらの本の発行部数は多くて千部台だったでしょう。より多くの読者は、毎月の分冊出版でディケンズの小説を読んだり(最後まで買うと完結する週刊○○コレクションのように)、廉価版の恐怖、犯罪小説を読んだり(いわゆるコンビニコミックのように)、あるいはミューディーズなどの貸本屋に会費を払って本を借りたり(現在のサブスクリプションサービスのように)、あるいは文字が読めないので、人に読んでもらって聞いていたのです。展示された資料は、19世紀英国の読書文化のほんの一部であることを、あらかじめお断りしておきます。

また、展示タイトルを「19世紀」としていますが、19世紀末の本は今回の展示から外したこともお断りしておきます。例えば、オーブリー・ビアズリーの装丁が美しい、アレグザンダー・ポウプの『髪盗人』(1896) が本学図書館に所蔵されておりますが、私家版を含めた19世紀末以降の資料は、また別の機会にお目にかけることができればと思います。

文学部英語英米文学科

渡辺 一美

【展観リスト】

1. ヘンリー・ロウ 『韻文寓話集』 (ロンドン: J・J・ストックデイル、1810年)

Rowe, Henry. Fables, in Verse. London: J.J. Stockdale, 1810.

2. 『チョーサーのカンタベリー物語』 5巻本(ロンドン: W・ピカリング、1822年)

The Canterbury Tales of Chaucer: With an Essay upon his Language and Versification, an Introductory Discourse, Notes, and a Glossary by T. Tyrwhitt. 5 vols. London: W. Pickering, 1822.

3. フレデリック・マンセル・レイノルズ編 『ザ・キープセイク 1829年』 (ロンドン:ハースト・チャンス、1828年)

Reynolds, Frederic Mansel, ed. The Keepsake for 1829. London: Hurst, Chance, 1828.

4. ミス・パワー編 『ザ・キープセイク 1854年』 (ロンドン:デイヴィッド・ボウグ、1854年)

Power, (Miss), ed. The Keepsake 1854. Edited by Miss Power. With Beautifully Finished Engravings, from Drawings by the First Artists, Engraved under the Superintendence of Frederick A. Heath. London: David Bogue, 1854.

5. アルフレッド・テニスン 『粉屋の娘』 (ロンドン:W・ケント、1857年)

Tennyson, Alfred. The Miller's Daughter. Illustrated by A. L. Bond, by Permission of the Author. London, W. Kent, 1857.

6. アルフレッド・テニスン 『テニスン詩選』 (ロンドン:エドワード・モクソン、1865年)

Tennyson, Alfred. A Selection from the Works. London: Edward Moxon, 1865.

7. トム・フッド 『トム・タッカーと小さなボウピープのさまざまな愛情』 (ロンドン:グリフィス・アンド・ファラン、1863年)

Hood, Thomas. The Loves of Tom Tucker and Little Bo-Peep. A Rhyming Rigmarole. Written and Illustrated by Thomas Hood. London: Griffith and Farran, 1863.

8. イソップ 『アーネスト・グリセットの挿絵入りイソップ寓話』 (ロンドン:カッセル・ペター・アンド・ギャルピン、1869年)

Aesop. Asop's Fables. Illustrated by Ernest Griset. With Text Based Chiefly upon Croxall, La Fontaine, and L'Estrange. Revised and Re-written by J.B. Rundell. London: Cassell, Petter and Galpin, 1869.

9. チャールズ・マッケイ編 『詩人たちによって描かれた家庭の愛情』 (ロンドン:ジョージ・ラウトリッジ、1866年)

MacKay, Charles, ed. The Home Affections Pourtrayed by the Poets. Selected and Edited by Charles MacKay. Illustrated with One Hundred Engravings, Drawn by Eminent Artists, and Engraved by the Brothers Dalziel. London: George Routledge, 1866.

10. ウィリアム・ワーズワース 『ワーズワース詩集』 (ロンドン:ジョージ・ラウトリッジ、1866年)

Wordsworth, William. Poems of William Wordsworth. Selected and Edited by Robert Aris Willmott. Illustrated with One Hundred Designs by Birket Foster, J. Wolf, and John Gilbert, Engraved by the Brothers Dalziel. London: George Routledge, 1866.

11. 『詩編』 (ロンドン:出版社不明、1861年)

The Psalms of David. Illuminated by Owen Jones. London: n pub, 1861.

12. ヘンリー・ノエル・ハンフリーズ 『書体の起源と発達』 (ロンドン:デイ・アンド・サン、1855年)

Humphreys, Henry Noel. The Origin and Progress of the Art of Writing. A Connected Narrative of the Development of the Art, in its Primeval Phases in Egypt, China, and Mexico, its Middle State in the Cuneatic Systems of Nineveh and Persepolis, its Introduction to Europe through the Medium of the Hebrew, Phoenician, and Greek Systems, and its Subsequent Progress to the Present Day. London: Day and Son, 1855.

13. クリスティーナ・ロセッティ 『ゴブリン・マーケットとその他の詩』 (ロンドン:マクミラン、1862年)

Rossetti, Christina. Goblin Market and Other Poems. London: Macmillan, 1862.

14. クリスティーナ・ロセッティ 『シング・ソング童謡集』 (ロンドン:ジョージ・ラウトリッジ、1872年)

Rossetti, Christina. Sing-Song: a Nursery Rhyme Book by Christina G. Rossetti. With One Hundred and Twenty Illustrations by Arthur Hughes, Engraved by the Brothers Dalziel. London: George Routledge, 1872).

15. トマス・ヒューズ 『白馬探し、あるいは、あるロンドン事務員の長期休暇の漫歩』 (ケンブリッジ:マクミラン、1859年)

Hughes, Thomas. The Scouring of the White Horse; or, the Long Vacation Ramble of a London Clerk. By the author of ‘Tom Brown’s School Days.’ Illustrated by Richard Doyle. Cambridge: Macmillan, 1859.

16. ルイス・キャロル 『スナーク狩り 8章の苦悶』 (ロンドン:マクミラン、1876年)

Carroll, Lewis. The Hunting of the Snark, an Agony in Eight Fits by Lewis Carroll, with Nine Illustrations by Henry Holiday. London: Macmillan, 1876.

17. ウィリアム・ワーズワース 『こどものためのワーズワース詩集』 (ロンドン:アレグザンダー・ストレイハン、1866年)

Wordsworth, William. Wordsworth’s Poems for the Young. With Fifty Illustrations by John MaCwhirter and John Pettie, and a Vignette by J. E. Millais. Engraved by Dalziel Brothers. London: Alexander Strahan, 1866.

18. エイリクル・マグヌソン、ウィリアム・モリス訳 『ヴォルスング族とニーブルング族の物語』 (ロンドン:F・S・エリス、1870年)

The Story of the Volsungs and Niblungs. With Certain Songs from the Elder Edda. Translated from the Icelandic by Eirikr Magnusson and William Morris. London: F. S. Ellis, 1870.

アクセス

駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください

JR鶴見駅西口下車徒歩5分

京急鶴見駅下車徒歩7分

(kt)

今後の研究が楽しみです。

今後の研究が楽しみです。

とても優しい旋律、美しい歌声に聴き入りました。

とても優しい旋律、美しい歌声に聴き入りました。 休憩時間には動物の姿の形をした羊皮紙を実際に触る事もできました。参加者のみなさんも初めて触る方も多く、質問は尽きませんでした。

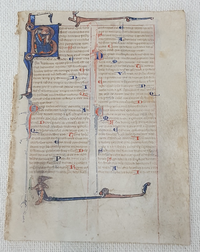

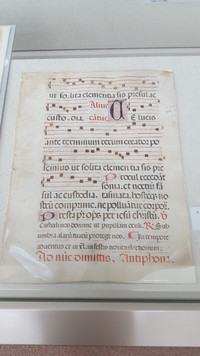

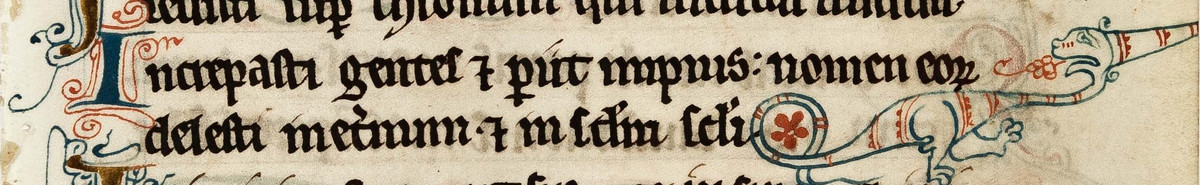

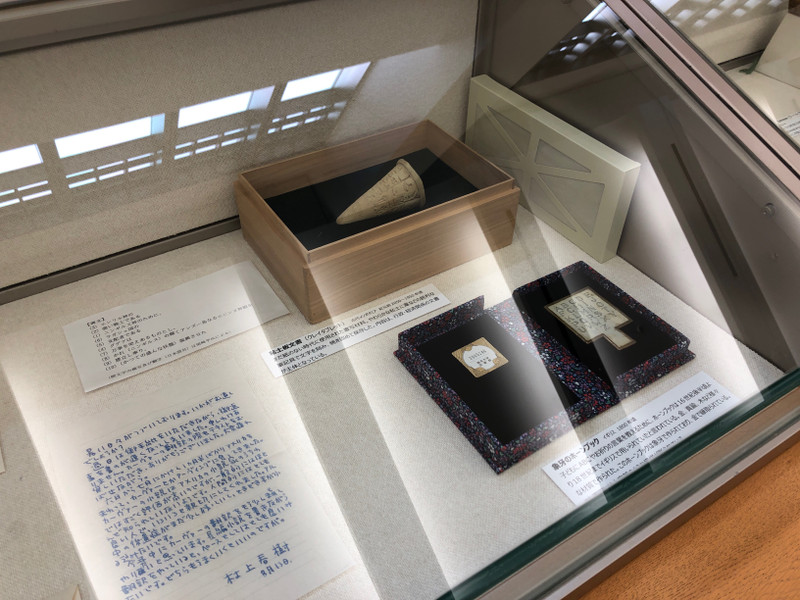

休憩時間には動物の姿の形をした羊皮紙を実際に触る事もできました。参加者のみなさんも初めて触る方も多く、質問は尽きませんでした。 印刷技術が発明された頃は、いかに手書き写本に近い形で印刷できるかが追及されており、初期印刷本は写本にならって各章の最初を赤字で印刷していました。印刷本は写本のコピーであるにもかかわらず、写本になろうとしていました。

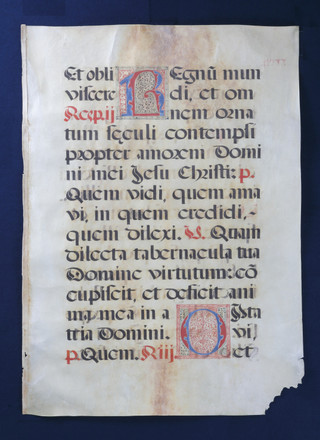

印刷技術が発明された頃は、いかに手書き写本に近い形で印刷できるかが追及されており、初期印刷本は写本にならって各章の最初を赤字で印刷していました。印刷本は写本のコピーであるにもかかわらず、写本になろうとしていました。 今回展示されているトマス・マロリー著『アーサー王の死』は、世界三大美書を印刷したアッシェンデンプレス刊行で、各章の最初を赤と空色を交互に使用してリズム感を出しており、すっきりとした活字が印象的です。

今回展示されているトマス・マロリー著『アーサー王の死』は、世界三大美書を印刷したアッシェンデンプレス刊行で、各章の最初を赤と空色を交互に使用してリズム感を出しており、すっきりとした活字が印象的です。

今回展示した詩集の多くは、写本ではなく、印刷本として流布しました。けれども、19世紀後半のケルムズコット・プレスのように、中世の写本に理想を見出す印刷所も登場して、「美しい」書物の基準を中世に求める動きは続きました。

今回展示した詩集の多くは、写本ではなく、印刷本として流布しました。けれども、19世紀後半のケルムズコット・プレスのように、中世の写本に理想を見出す印刷所も登場して、「美しい」書物の基準を中世に求める動きは続きました。 そして再びアンサンブルクレイン部の登場です。今度は『The Honour of a London Prentice 』『Auld Lang Syne』の2曲を披露しました。前者は展示中のトマス・リットスン編『イギリス歌謡選集』に収録されたもので、日本では歌われたことがないであろうイギリスの古いバラッド(おそらく16世紀)です。後者はロバート・バーンズ作のスコットランド民謡ですが、今では忘れられた「蛍の光」原曲です。この「埋もれた」民謡を再現するため、部員の皆さんは18世紀の古い譜面で練習して歌ってくれました!普段、アンサンブルクレイン部は英語の歌詞を歌うことがなく、とても緊張したようです。でもたくさん練習した甲斐があり、素晴らしい歌声となりました。

そして再びアンサンブルクレイン部の登場です。今度は『The Honour of a London Prentice 』『Auld Lang Syne』の2曲を披露しました。前者は展示中のトマス・リットスン編『イギリス歌謡選集』に収録されたもので、日本では歌われたことがないであろうイギリスの古いバラッド(おそらく16世紀)です。後者はロバート・バーンズ作のスコットランド民謡ですが、今では忘れられた「蛍の光」原曲です。この「埋もれた」民謡を再現するため、部員の皆さんは18世紀の古い譜面で練習して歌ってくれました!普段、アンサンブルクレイン部は英語の歌詞を歌うことがなく、とても緊張したようです。でもたくさん練習した甲斐があり、素晴らしい歌声となりました。![]()

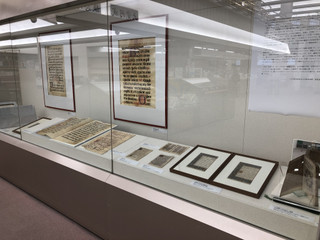

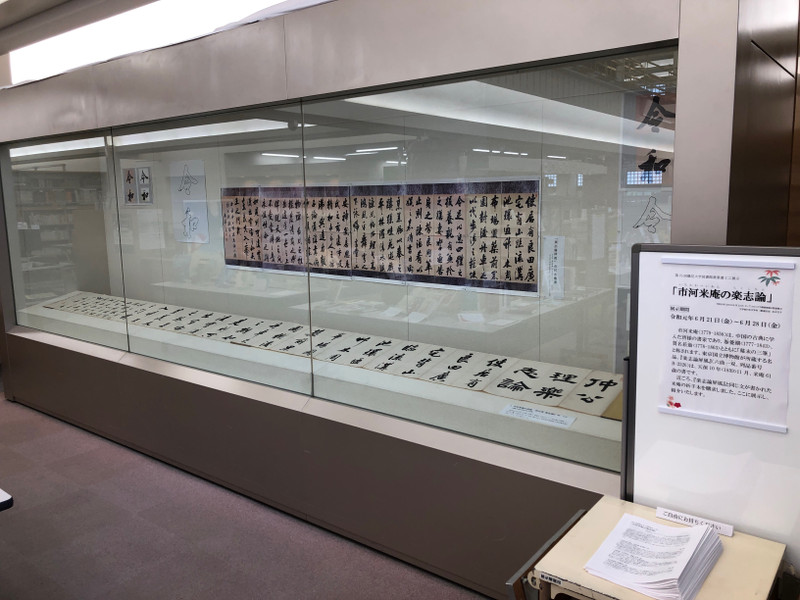

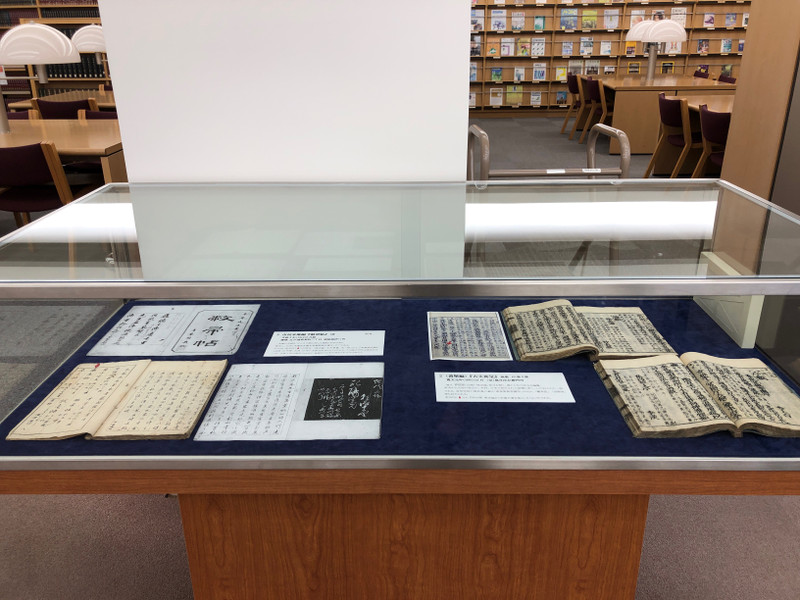

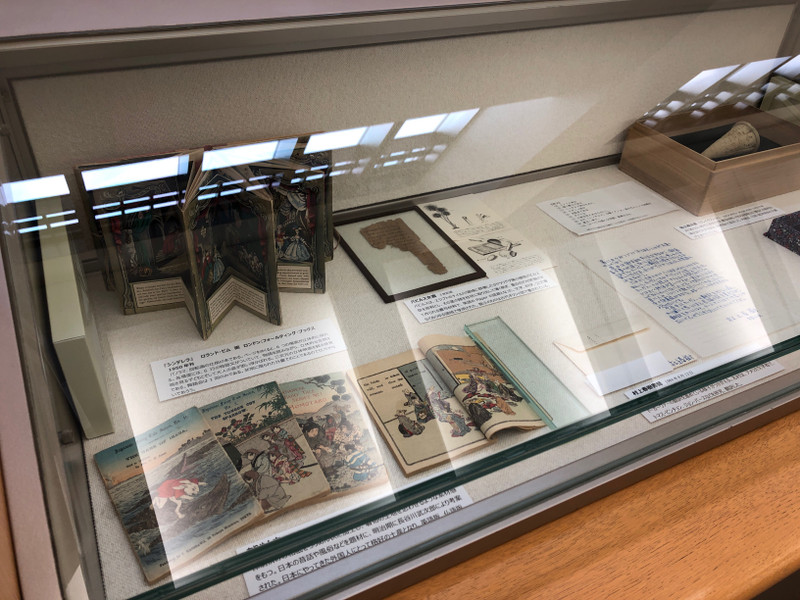

今回の展示は、普段は書庫の中で保護紙に包まれて見る事の出来ない、美しい装丁をご覧になれます。

今回の展示は、普段は書庫の中で保護紙に包まれて見る事の出来ない、美しい装丁をご覧になれます。