ヨーロッパ中世写本の世界 〜鶴見大学図書館零葉コレクション (2)〜

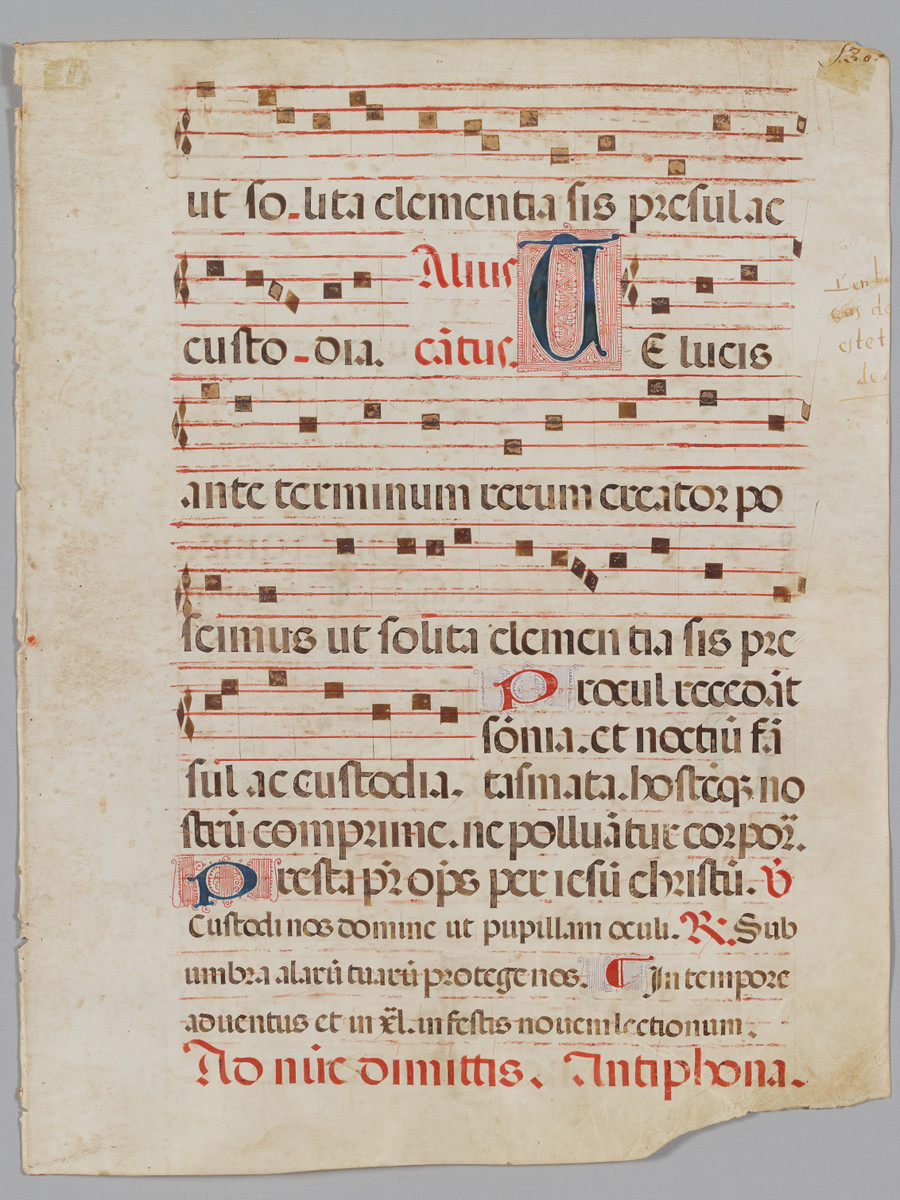

聖務日課集零葉 Leaf from a roman Antiphonary or a Diurnal

第30葉「終課」の賛歌 «光が消える前に»

羊皮紙、428 x 330 mm ; just. 385 x 235 mm, 5線譜表7段 (譜線は赤色)。

角形ネウマ記譜法 (音部記号Fおよびc、クストス)。

15世紀、イタリア

H-22(0513022)

鶴見大学図書館には、ヨーロッパ中近世の写本から切り取られた断片(零葉)が30点以上所蔵されています。そのほとんどがキリスト教の典礼書および祈祷書に由来するもので、羊皮紙(獣皮)にラテン語で書かれています。ここで紹介する零葉は、毎日、決まった時間に執り行われる祈りの時間(時課)に歌われる聖歌を集めた「聖務日課聖歌集(antiphonarium)」あるいは日中の日課のみを集めた「ディユルナル (diurnal)」に由来し、書体と飾り文字の様式から15世紀にイタリアで書写されたと考えられています。内容は、一日の終り、就寝の前の終課(Ad completorium)で唱えられる賛歌 (hymnus)とアンティフォナ (antiphona)です。

賛歌は、聖書の言葉に寄らない自由に創作された散文詩による聖歌です。一つの歌詞が一つの決まった旋律で歌われるのではなく、複数の旋律のレパートリーの中から季節や行事に従ってテキストの音節に合う旋律が選択されて歌われました。本零葉では、賛歌の最初の旋律の後半と2番目の旋律が書写されています。

あなたに、光が消える前に、

万物の創造主よ、お祈りいたします。

とこしえの慈しみによって

庇護者、守護者でいてくださいますように。

かなたに追い払われますように。悪夢、

そして夜の亡霊が。

私たちの宿敵 (悪魔)を抑えつけなさい。

体が汚されないように。

支えてください。全能の父よ。

イエス・キリストを通して。

Te lucis ante terminum,

Rerum Creator, poscimus,

Ut solita clementia

Sis presul ac custodia.

Procul recedant somnia

Et noctium fantasmata.

Hostemque nostrum comprime,

Ne polluantur corpora.

Presta, P<ate>r o<mni>p<oten>s,

Per Iesu<m> Christu<m>

※ ラテン語原文の省略文字は< >内に示しました。

解読してみましょう!

中世の典礼書では、テキストの内容が色や文字の大きさで一目でわかるようにレイアウトされています。この零葉では表葉の2段目の真ん中、Tの大きな飾り文字の前に « Alius ca<n>tus »(別の聖歌)と赤い文字で記されていることから、その前に同じ歌詞をもつ賛歌が記されていることが分かります。実際、表葉の最初の歌詞 « ut solita clementia sis ... »は、4段目の2語目と同じです。音符との兼ね合いで、歌詞の音節が離れて書写されているところは赤い下線でつながれています。

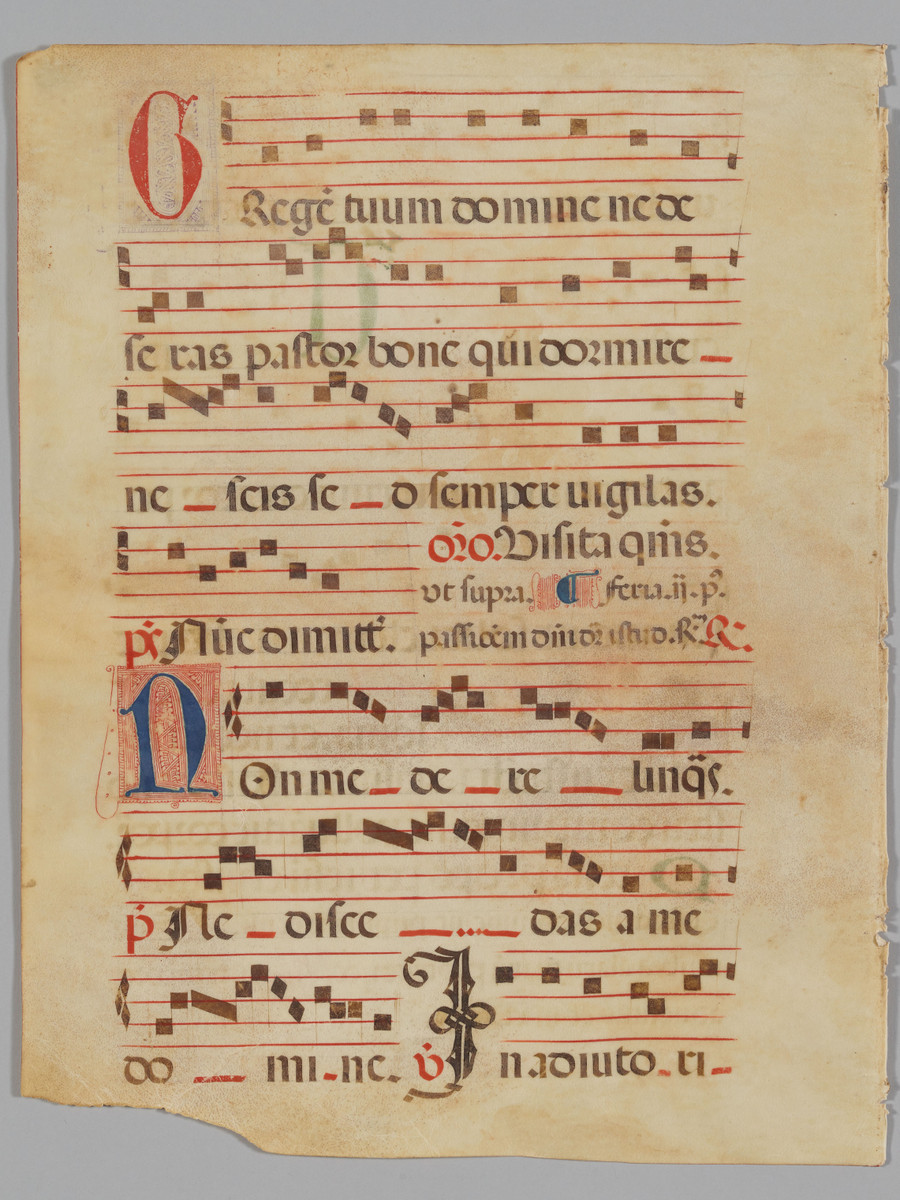

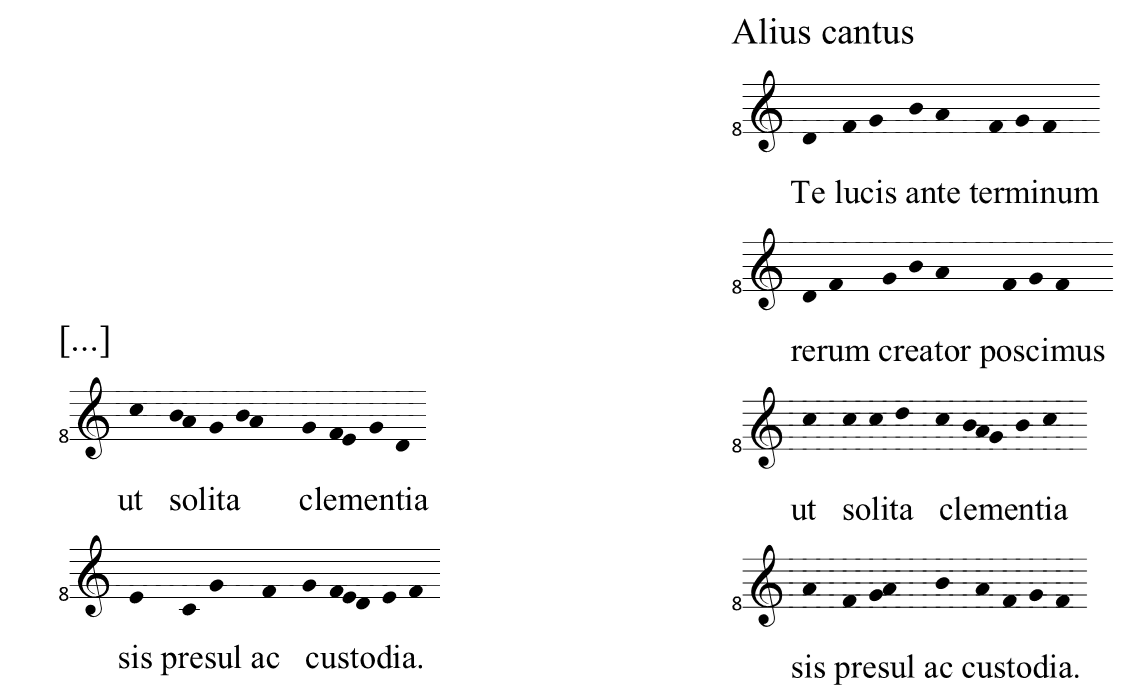

旋律は、赤い5線の上に大きな四角形の音符(角形ネウマ符)を配置した譜線記譜法で表記されています。一つの音節が複数の楽音で歌われる場所では、音符の連結や菱形の音符がみられます。裏葉3段目や下の2段にみられる長くて大きな菱形の音符は、二つの音符を一筆で書いたものです。現在の楽譜とは異なり、音符が記しているのは音の高さだけで長さは分かりません。譜表の左端に音の高さを示すアルファベット文字F (三つの小さな菱形) あるいはc (二つの四角形) が書かれています。表葉の最初の音は、Fつまり「ファ」の2本上の線に書かれているので「ド」の音で歌いはじめられます。裏葉のアンティフォナの最初の音は、cつまり「ド」の線の下2本の間にあるため、「ソ」の音ではじまることが分かります。各段の右端には、チェックマークのようなひとまわり小さい記号が書かれています。これは次の段の最初の音の高さ示したもので(ラテン語で「クストス custos」、フランス語で「ギドン guidon」とよばれます)、次の段に移る時に間違えないようにするための目安の役割をはたしています。現代の5線譜に書き直すと以下のようになります。

2番目の賛歌の旋律をみてみると1行目と2行目は同じメロディーの繰り返し、4行目もほとんど同じであることが分かります。こうした平易で簡素なAABA' 形式が賛歌のメロディーの特徴です。この2曲の旋律はどちらもおそらく一般に知られていないもののため、イタリアでのみ用いられていた可能性があります。今後、同じ旋律をもつ史料が見つかれば、本零葉が書写された地域を特定できるかもしれません。

※本稿では歌うことを念頭に音符と言葉を一致させるため、既存の訳によらずラテン語テキストの語順にできる限り従って訳出しました。

西間木 真 (中世文化史・中世写本研究者)

(hh)