貴重書展「紫式部―史実と伝説―」

貴重書展を開催中です。

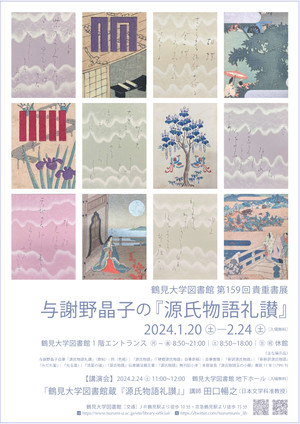

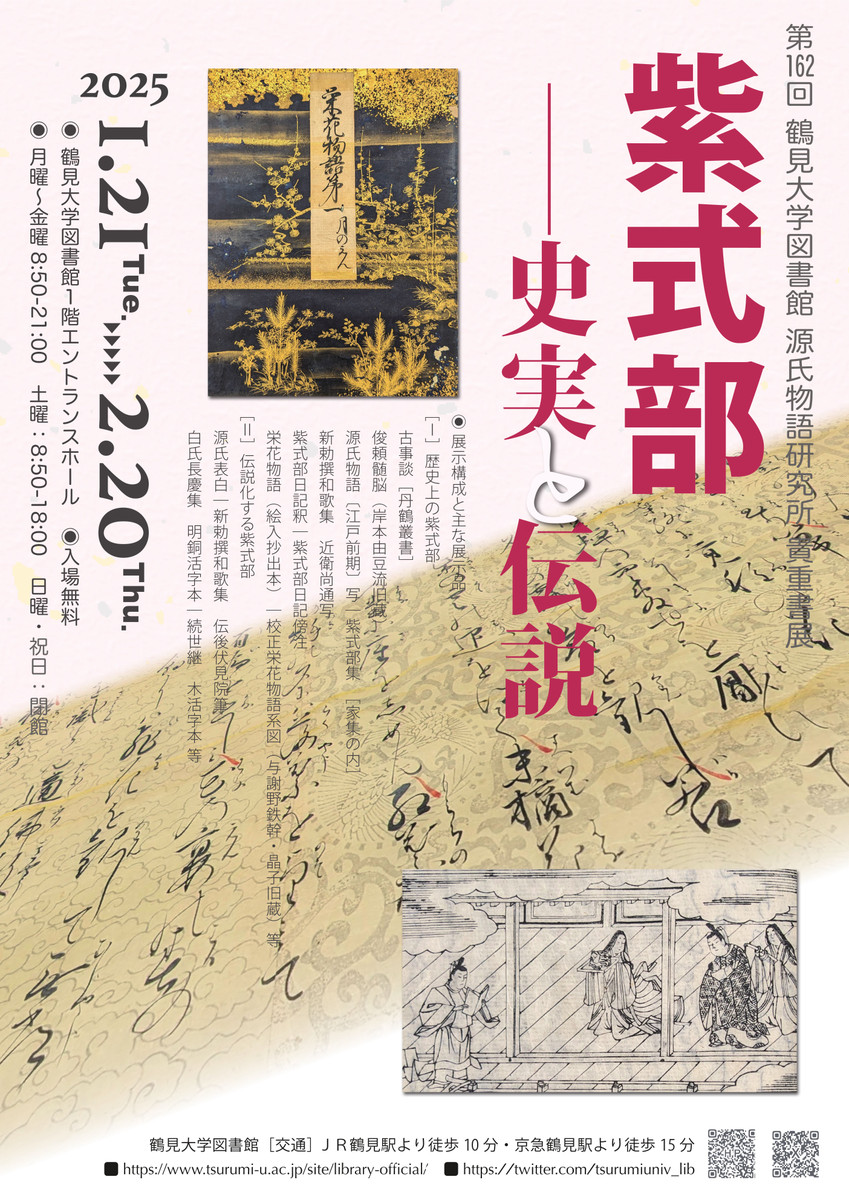

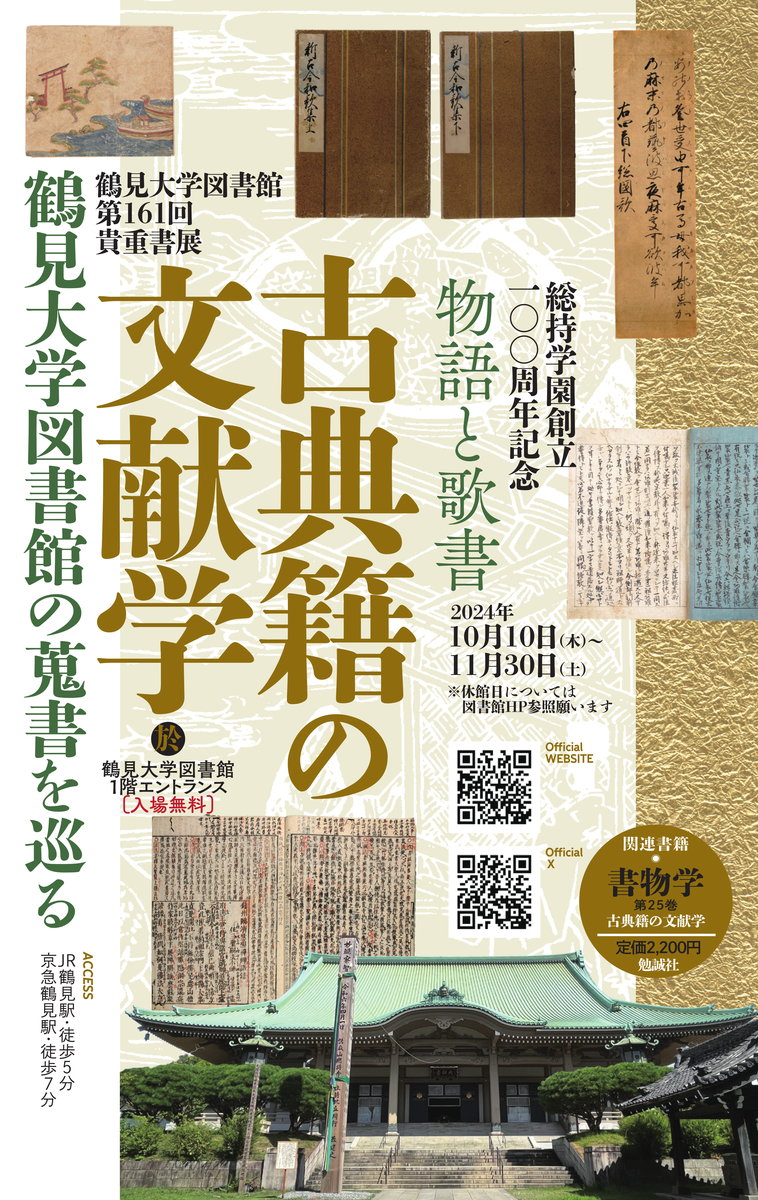

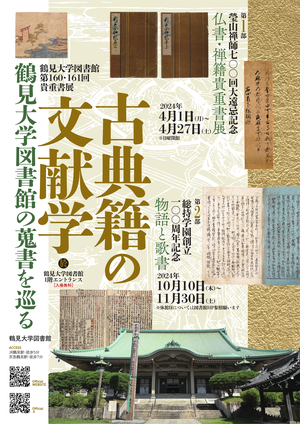

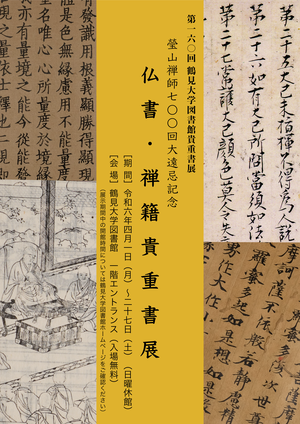

第162回 鶴見大学図書館/源氏物語研究所 貴重書展

第162回 鶴見大学図書館/源氏物語研究所 貴重書展

「紫式部―史実と伝説―」

【会期】2025年1月21日(火)~2月20日

【会場】鶴見大学図書館エントランスホール

ごあいさつ

あけましておめでとうございます。新春の貴重書展は源氏物語研究所が担当しています。今回は「紫式部―史実と伝説―」と題しました。昨今、ドラマの影響もあり、紫式部への関心が高まっています。果たして実際の紫式部はどのような存在で、どのような人生を歩んだのでしょうか。

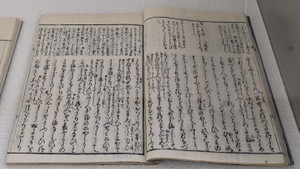

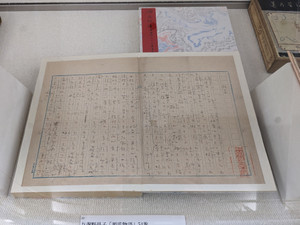

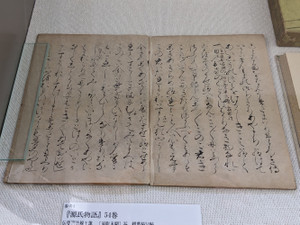

もっとも、1000年以上も前に生きていた人の生涯など、現代の我々には知る由もありません。その手がかりとなるのが書物です。紫式部は『紫式部日記』や『紫式部集』を遺し、さらに『栄花物語』などの後代の文献にもその名が見えます。しかし、いずれも作者自筆本は現存せず、これらの作品は長らく手書きで写され伝わってきました。そのため、書写のたびに書き間違いなどが生じたほか、何らかの意図によって内容が書き換えられる場合もありました。つまり、現代の我々が目にできる『紫式部日記』なり『紫式部集』なりは、そうした大小の錯誤や改変を含んでいるはずなのです。したがって、紫式部について文献から知るためには、前段階として、現存する書物に幅広く目を通し、それぞれの特徴や信頼性などを調査する必要があります。源氏物語研究所が『源氏物語』とそれに関連する古典籍の蒐集に尽力しているのも、そのためです。

今回展示できたのはさまざまな文献に記された紫式部の情報の一部に過ぎませんが、ひとつひとつ意匠を凝らした書物の素晴らしさとともにお楽しみください。

2025年1月 源氏物語研究所

【展示資料】

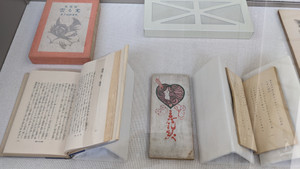

- 1、古事談 源顕兼編 袋綴6巻6冊 嘉永6年(1853)刊 *丹鶴叢書 *勝海舟旧蔵

- 2、俊頼口伝 源俊頼 袋綴上下2冊 〔江戸中期〕写 *寿永2年顕昭奥書本 *岸本由豆流旧蔵

- 3、紫式部集 紫式部 袋綴1巻1冊 〔江戸後期〕写 *「家集」10冊のうち

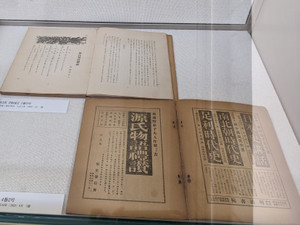

- 4、紫式部日記傍註 壺井義知 袋綴1巻2冊 〔明治前期〕刊 *文政4年(1821)刊の後印

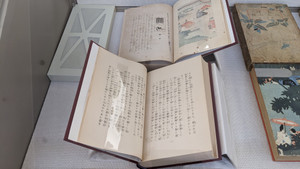

- 参考1、源氏物語 綴葉装46巻・目録1巻47帖 〔江戸前期〕写

- 5、紫式部日記釈 清水宣昭 袋綴1巻4冊 明治23年(1890)刊 *天保5年(1834)刊の後印

- 参考2、新勅撰和歌集 藤原定家撰 綴葉装20巻1帖 永正7 年(1510)写 *近衛尚通筆

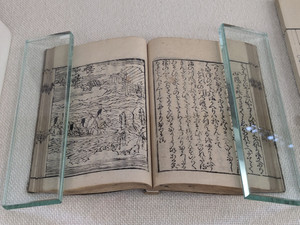

- 6、栄花物語 袋綴40巻・目録系図1巻9冊 〔江戸中期〕刊 *絵入抄出本

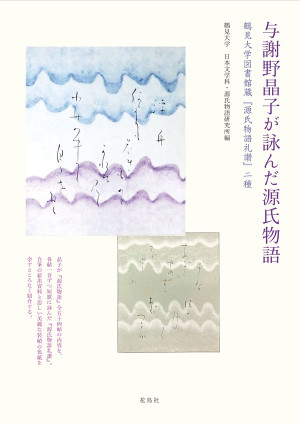

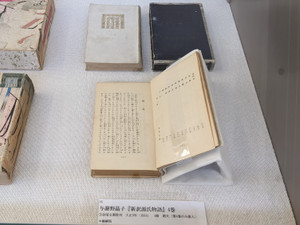

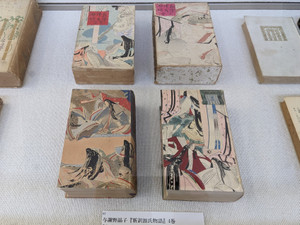

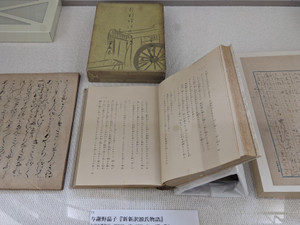

- 7、新訳栄華物語 与謝野晶子 洋装3冊 金尾文淵堂 大正3~4年(1914~5)刊

- 8、校正栄花物語系図 檜山成徳 袋綴1巻1冊 天保3年(1832)序刊 *与謝野鉄幹・晶子旧蔵

- 参考3、勅撰作者部類 元盛撰、惟宗光之補 袋綴1巻3冊 元文5年(1740)写 *源政〔完〕筆

- 9、栄花物語 綴葉装40巻40帖 〔江戸前期〕写 *調度本

- 10、栄花物語 袋綴40巻・目録并系図1巻21冊 明暦2年(1656)刊

- 11、源氏表白 巻子装1巻1軸 〔江戸中期〕写

- 12、新勅撰和歌集 藤原定家撰 綴葉装10巻1帖(巻1~10存) 〔鎌倉末期〕写 *伝後伏見院筆

- 参考4、白氏長慶集 白居易 袋綴71巻・目録2巻24冊 〔明正徳8年(1513)〕刊 *明銅活字版

- 13、続世継(今鏡) 袋綴10巻10冊 天保13年(1842)合歓園刊

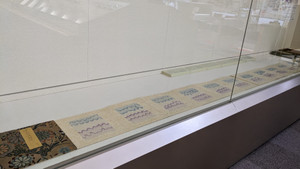

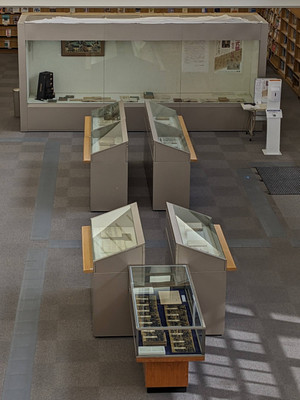

【関連記事】展示風景や解題は以下からご覧ください。

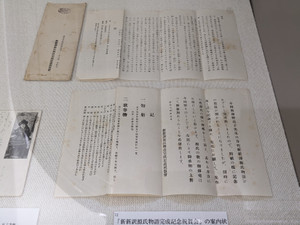

貴重書展「紫式部──史実と伝説──」開催について【2025年1月21日(火曜日)~2月20日(木曜日)】

(hh)

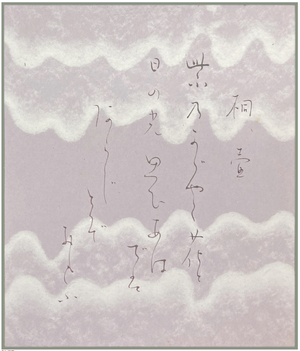

色紙レプリカ表(一例)

色紙レプリカ表(一例) 色紙レプリカ裏(一例)

色紙レプリカ裏(一例)