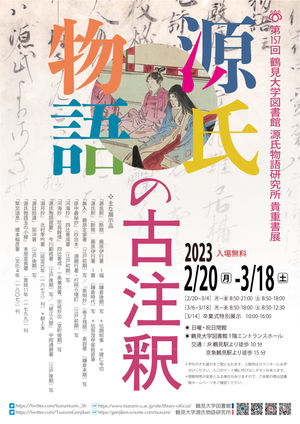

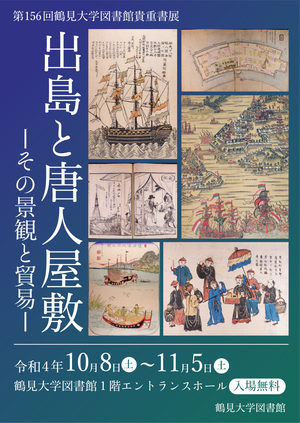

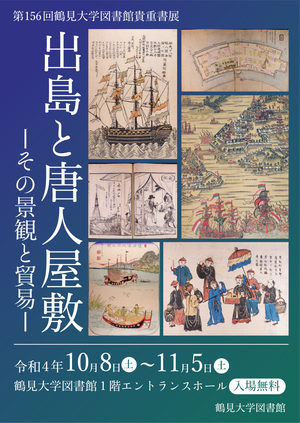

第156回鶴見大学図書館貴重書展「出島と唐人屋敷―その景観と貿易―」を開催します。

いわゆる鎖国体制下において、長崎は海外-オランダ・中国(唐)-に対して公に開かれていた江戸幕府の直轄都市でした。この長崎を舞台として展開したオランダ船貿易と唐船貿易は、物の取引だけでなく人や情報・学問などの交流を生みました。近世日本において長崎は他所にはみられない異国情緒ただよう国際貿易都市でした。オランダ人に対しては出島が、中国人(唐人)に対しては唐人屋敷が居留地としての役割を果たしました。

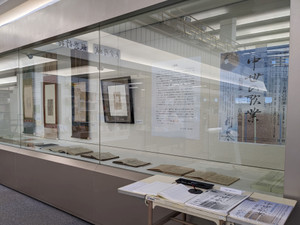

鶴見大学図書館では、30年以上にわたって長崎貿易をテーマとして古文書・地図・絵図・絵画などを収集してまいりました。展示スペースの関係上、すべて展示することはできませんが、今回「出島と唐人屋敷―その景観と貿易―」と題して収集品の中から厳選し紹介します。

(石田千尋/本学名誉教授)

□

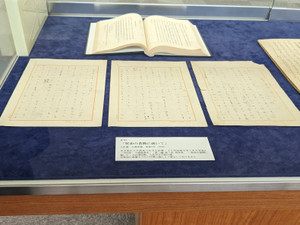

【展示資料】

I.景観

- 1.肥州長﨑圖 安永7年(1778) 大畠文次右衛門板 1舗 67.2×90.5cm

- 2.出嶋阿蘭陀屋舗景 安永9年(1780) 冨嶋屋文治右衛門板 1枚 41.7×56.8cm

- 3.唐人屋舗景 安永9年(1780) 豊嶋屋文治右衛門板 1枚 43.8×57.5cm

- 4.〔長崎諸役所絵図〕所収出島図・新地荷物蔵図・唐人屋敷図 安永期(1772~1781) 折本1帖 25.4×10.9cm

- 5.モンタヌス『オランダ東インド会社日本遣使録』 (アムステルダム、1669) 所収出島図 1枚 30.7×36.8cm

- 6.長崎唐人屋舗絵圖 幕末期 1舗 37.8×79.4cm

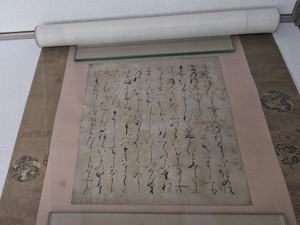

- 7.ライデン門・マイデン門図 安永期(1772~1781) 1軸 69.3×51.5cm

- 8.長崎港図 江戸時代後期 文錦堂板 1枚 31.6×45.0cm

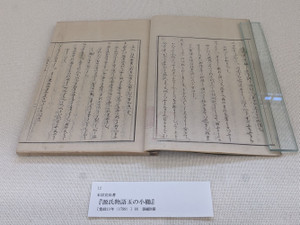

- 9.長崎土産 磯野信春著・画 弘化4年(1847)刊 大和屋板 1巻1冊 23.0×15.7cm

- 10.阿蘭陀船圖 江戸時代後期 文錦堂板 1枚 32.3×22.5cm

- 11.瓊浦港碇泊之圖 半山直水画 幕末期 1枚 48.8×33.5cm

- 12-1,2.清俗紀聞 中川忠英監修 寛政11年(1799)刊 13巻6冊 26.2×18.3cm

- 13.開道入寺之図 江戸時代後期 1枚 22.5×30.8cm

II.貿易

II-<1>オランダ船貿易品

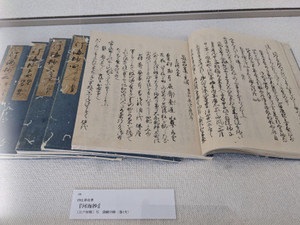

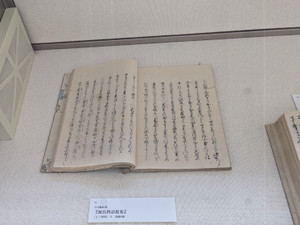

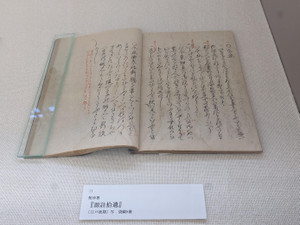

- 14.〔辰紅毛船持渡端物切本帳〕 〔天保3年(1832)〕 1冊 13.5×38.6cm

- 15.〔反物寄〕 〔文化元年(1804)~万延元年(1860)〕 1冊 15.5×22.8cm

- 16.丑紅毛船脇荷物一二三四五六七八番部屋見帳 〔文化14年(1817)〕 1冊 12.3×17.0cm

- 17.物類品隲 平賀源内編著 宝暦13年(1763)刊 松籟館蔵板 本文4巻・図絵1巻・附録1巻、計6巻6冊 27.0×18.3cm

- 18.辰紅毛脇荷物壱番ゟ拾四番部屋見帳 〔文政3年(1820)〕 1冊 12.3×16.5cm

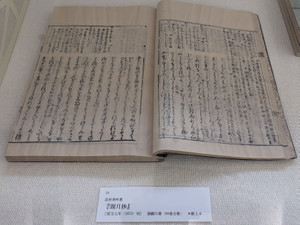

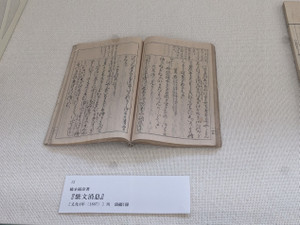

- 19.一角纂考 木村蒹葭堂著 寛政7年(1795)刊 浪華蒹葭堂蔵板 2巻1冊 26.0×18.0cm

- 20.丑阿蘭陀船脇荷品代り落札帳嘉永六丑四番割 嘉永6年(1853) 1冊 12.3×17.3cm

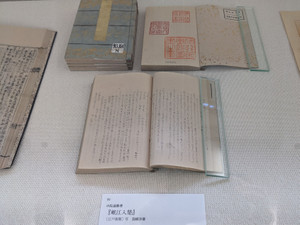

- 21.紅毛雑話 森島中良著 天明7年(1787)刊 5巻5冊 22.6×15.7cm

- 22.大隅源助引札 江戸時代後期 1枚 33.3×48.1cm

II-<2>唐船貿易品

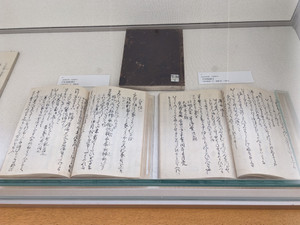

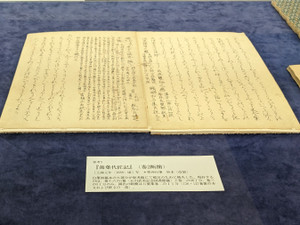

- 23.※唐方反物切本 文政11年(1828)1月 1冊 26.9×19.2cm

- 24.唐方端物寄 従文政七申年至同十二丑年 文政12年(1829) 1冊 9.4×19.7cm

- 25.嘉永六年丑壹番割唐方銀札寄 嘉永6年(1853) 1冊 13.3×38.2cm

- 26.唐方銀札寄 従嘉永六丑年至安政三辰年安政3年(1856) 1冊 9.2×18.9cm

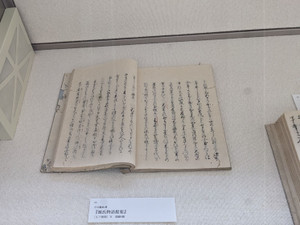

- 27.六物新志 大槻玄沢訳考 杉田伯元校訂 天明6年(1786)序 浪華蒹葭堂蔵板 2巻2冊 26.1×17.9cm

- 28.鮫皮精義 稲葉通龍著 天明5年(1785) 2巻2冊 22.2×15.4cm

- 29.装劍奇賞 稲葉通龍著 天明元年(1781) 芝翠館蔵板 7巻7冊 22.8×16.2cm

※=文化財学科所蔵

会期 : 2022年10月8日(土曜日)~11月5日(土曜日)

会場 : 鶴見大学図書館 1階エントランス

開館時間 :

平日 : 8時50分~21時

土曜日 : 8時50分~18時

日曜・祝日 : 休館

※10月10日(月曜祝日・授業実施日)は開館 : 8時50分~21時

※10月16日(日曜日・学園祭開催期間)は開館(展示のみ) : 10時~16時

入場無料。学外の方も展示をご覧になれます。入館時はカウンターへお声がけください(ゲートに呼び出しボタンがあります)。

開館時間は変更になる場合がありますので、来館前にホームページをご確認ください。

10月20日(木曜日)15時~16時に、担当の石田先生が展示の解説をします。参加の申し込みは不要です。直接会場へお越しください。

展示解題はこちら [PDFファイル/818KB]

【関連】

貴重書展「出島と唐人屋敷―その景観と貿易―」を開催します【10月8日(土曜日)~11月5日(土曜日)】

(hh)

![]()

![]()