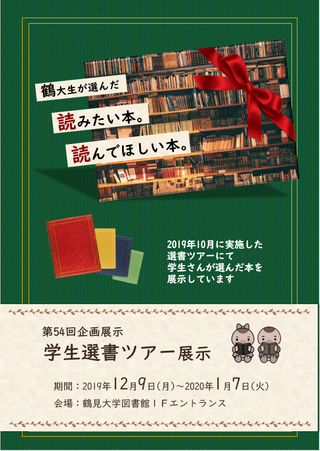

貴重書展 源氏物語の「競ひ」開催中

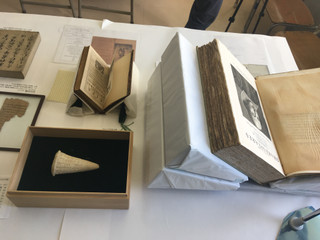

第154回貴重書展

源氏物語の「競(きほ)ひ」

[開催会期] 2020年1月15日(水)~2月15日(土)

[展示会場] 鶴見大学図書館 1階 エントランス

講演会・ギャラリートーク

「木枯らしに吹きあはす笛の音ー「雨夜の品定め」の和歌解釈ー」

[開催日時]2020年2月15日 13時~14時

[会 場]図書館 B1F ホール

[講 師]田口暢之(本学文学部講師)

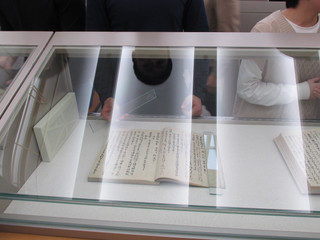

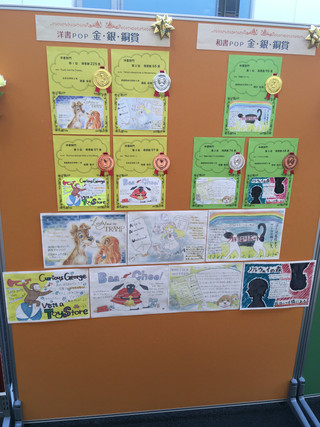

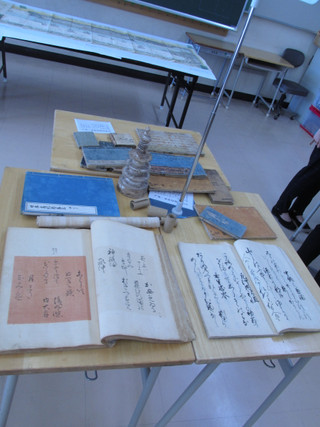

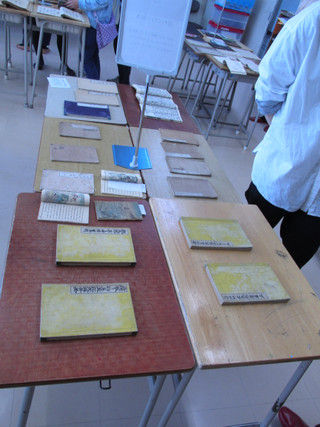

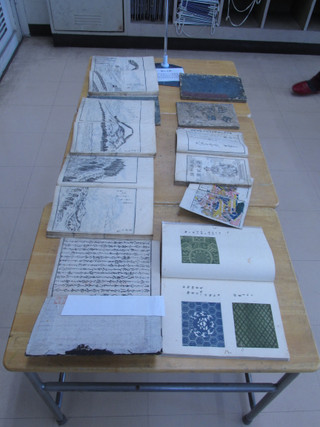

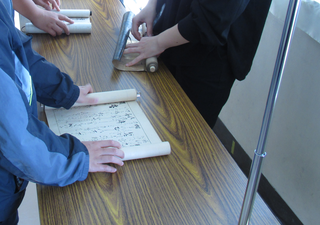

この展示は、古版本演習・古写本演習を履修した文学部3・4年生及び大学院生、源氏物語研究所の共同企画となっており、学生が半期かけて受けた講義の成果発表の場となっております。各資料の解説の作成および、展示作業も学生自らが行いました。

今年は東京オリンピック・パラリンピックが行われる年。それに合わせて源氏物語の中のさまざまな‟競い”の場面を展示しています。貴族たちの趣向を凝らした‟競ひ”をご覧ください。

また、本学講師による講演会・ギャラリートークも予定しております。

展示・講演会ともに入場無料・事前申込不要となっております。

お近くにお越しの際にはぜひ足をお運びください。

![]() 展示はどなたでもご覧になれます。入館ゲート横に呼び出しボタンがありますので、カウンターにて「展示をみにきた」とお伝えください。

展示はどなたでもご覧になれます。入館ゲート横に呼び出しボタンがありますので、カウンターにて「展示をみにきた」とお伝えください。

アクセス

アクセス![]()

![]()

![]()

![]()

駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

JR鶴見駅西口下車徒歩5分

京急鶴見駅下車徒歩7分 (kt)

(kt) ![]()

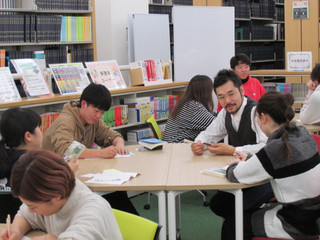

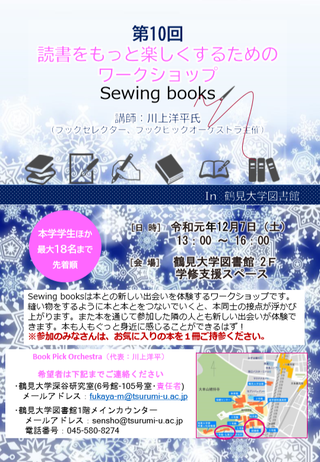

質問にも熱が入ります。

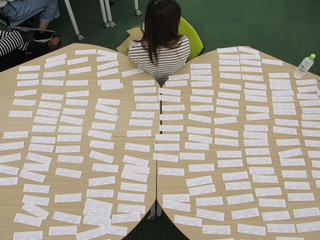

質問にも熱が入ります。 たくさんの人と話ができるように席替え中。

たくさんの人と話ができるように席替え中。

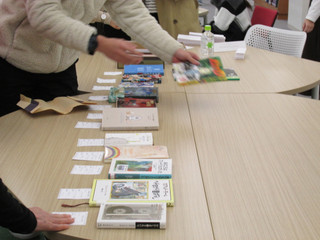

白い紙になにかを書き込んでいって…

白い紙になにかを書き込んでいって… みんなで謎の白い紙を囲んで…

みんなで謎の白い紙を囲んで…