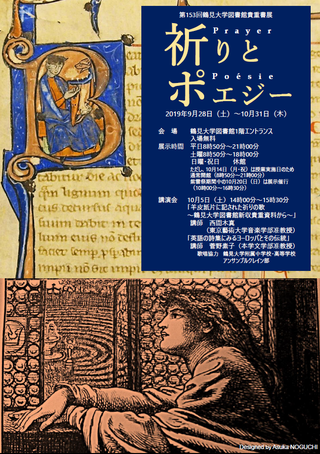

秋の貴重書展「祈りとポエジー」が始まっています。

今週土曜5日には講演会・ギャラリートークを開催

講演会では、附属校生徒による中世の楽譜などの歌唱実演があります

4曲くらいを予定しています。

どなたでもご参加になれますので、ぜひご来場ください。

講演会・ギャラリートーク

10月5日(土曜)14:00より

13:30~ 開場

14:00~15:30 講演会(途中休憩あり)

15:40~ ギャラリートーク

参加費無料、途中入退場自由

開館時間の詳細や講演タイトルなどはお知らせ記事をご覧ください。

アクセス等(PDF)

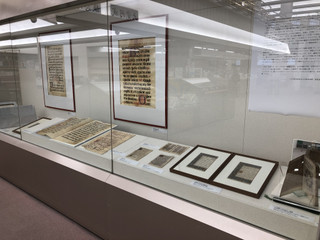

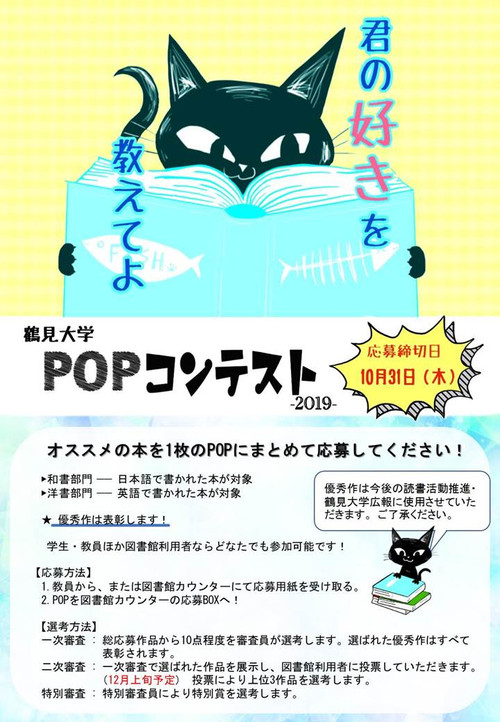

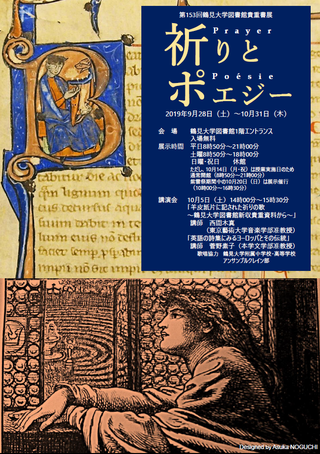

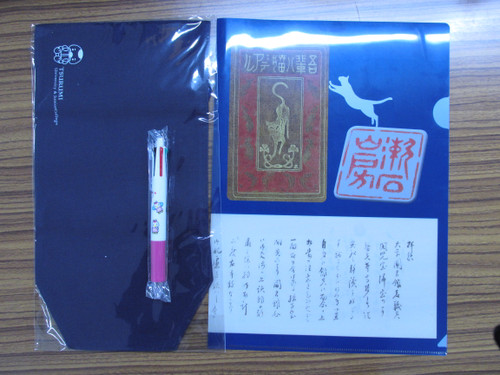

第153回鶴見大学図書館貴重書展

「祈りとポエジー(Prayer and Poesie)」

展示期間 10月31日(木曜)まで

□

ごあいさつ

ごあいさつ

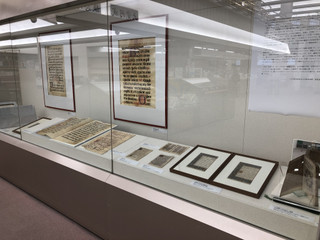

第153回鶴見大学図書館貴重書展「祈りとポエジー(Prayer and Poesie)」では、祈り、詩、歌など、文字として紙面に記されながらも、声に出して読まれることを念頭において作られたテクストを集めて展示いたします。

展示の見どころは、2点に集約できるかと思います。

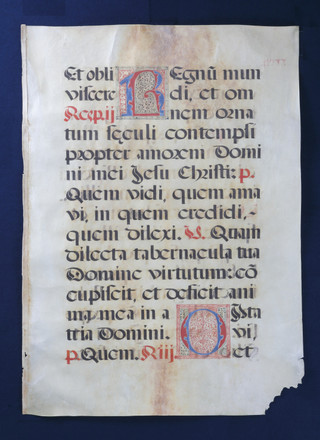

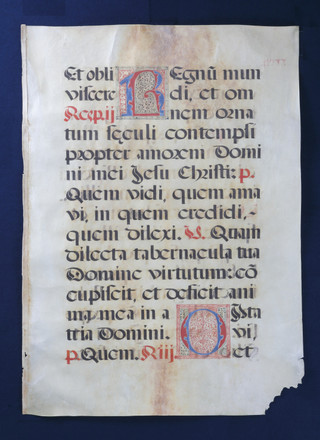

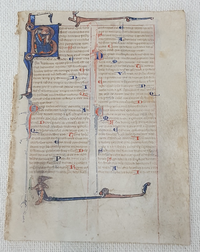

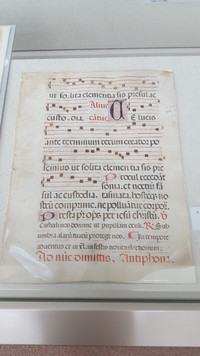

ひとつ目は、羊皮紙にラテン語で書かれ、祈りと信仰の生活を支えた西洋中世の彩色写本の断片です。断片と言いますのは、ここに展示した資料はかつて一冊の書物であったものの一部であるためです。いずれの資料も、聖書の『詩篇』もしくは何らかの典礼書に由来しています。つまり、目で読み理解することを第一の目的としたものではなく、典礼という祈りの場で唱え、歌うことを目的としたものです。本学図書館は中世の文献を継続して収集していますが、今回は東京藝術大学音楽学部の西間木真氏に新旧資料の調査をお願いしました。今回の展示では、その調査結果の一端をご紹介します。

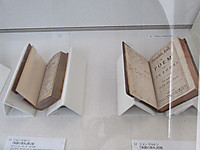

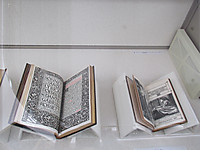

ふたつ目は、17世紀から19世紀にかけて出版された英語の詩集です。詩は韻律を持ち、同じ音やリズムを繰り返しながらすすみますので、黙読するよりも実際に声に出して朗読や暗誦することを念頭に置いた分野と言えます。また、声に出すことで、同じ作品をその場で共有しやすく、テクストを媒介にした横のつながりをつけやすい分野とも言えます。ところで、17世紀の初めには英語の位置づけに大きな変化がありました。1611年に『欽定訳聖書』が世に出て、英語は世俗の言葉であるだけでなく、信仰の言葉ともなったのです。英語は国民の言語として広まるようになりました。その一方で、英詩は常に詩の理想をヨーロッパに見てもいました。こうした英詩の流れを、本学図書館が誇るミルトン、ワーズワース、バイロン卿、テニスンの詩集を中心にして追っていきます。

今回の展示は多くの方のお力を借りて開催に漕ぎつけました。洗練されたデザインのポスターを作り印刷してくださった本学大学院文化財学専攻博士後期課程の野口明日香さん、展示作業をお手伝いくださった大学院文化財学専攻小池ゼミの髙橋奈さんと蘇晨陽さん、鶴見大学附属中学校高等学校アンサンブルクレイン部の顧問和知麻美先生に心よりお礼申し上げます。ここにお名前を付しませんが、鶴見大学図書館員の皆さま、他にも多くの方々に助けていただきました。

なお、10月5日(土)に行われる講演会では、本学附属中学校・高等学校アンサンブルクレイン部の協力を得て、今回展示した資料の一部を実際に歌っていただけることになりました。紙の上の文字がパフォーマンスとして立ち上がる様子を、是非、ご覧ください。

(文学部英語英米文学科准教授 菅野素子)

□

展示資料

展示資料

1.ミサ典書 (Missale) (零葉) 四旬節第3主日(日曜日)後の第4〜6日目(水〜金曜日)のミサ

イギリスあるいはフランドル地方? 13世紀(中頃あるいは後半)

2.時祷書 (Horae) (零葉2枚) 聖母マリアのための聖務日課 (朝課)

イタリア1550年頃 (17世紀 ?)

3.聖書 (第51葉) 詩篇8〜9番

フランドル地方 13世紀(1260-70年頃?)

4.聖書 (零葉) 詩篇1番〜6番

フランス北部 13世紀後半 (1270年頃?)

5.聖務日課書 (第413-414葉: bifolium) 聖人共通の聖務日課

パリあるいはフランス北部 1260年頃

6.聖務日課聖歌集 (在俗教会式) (第30葉) 終課 (Ad Completorium)

イタリア 15世紀

7.聖務日課聖歌集 (記譜無) 女性聖人共通の聖務日課 (?)

イベリア半島? 16世紀?

8.詩篇唱集(第115葉) 第4週日(水曜日):詩篇52番

イベリア半島? 16世紀?

9.詩篇唱集Psautier férial (211-216葉: bifolium) 週日第6日目(金曜日)の朝課: 詩篇85〜86番

イベリア半島? 16世紀?

10.聖務日課唱集 (断片) 待降節第4主日(日曜日)のアンティフォナ

ドイツ語圏(北部?) 15世紀

11.トマス・マロリー『アーサー王の死』

(チェルシー:アッシェンデン・プレス)1913年

版画:チャールズ・M・ゲア、マーガレット・ゲア

12.ジョン・ミルトン『楽園の喪失』初版

(ロンドン:S. シモンズ)1669年

13.ジョン・ミルトン『楽園の喪失』第2版

(ロンドン:S. シモンズ)1674年

14.ジョン・ミルトン『楽園の喪失』第4版

(ロンドン:J. トンソン)1688年

挿絵:R.ホワイト&M.バージェス

15.ジョン・ミルトン『楽園の喪失』

(リバプール:リバプール書籍販売協会)1906年

挿絵:ウィリアム・ブレイク

16.ロバート・ブレア『墓』

(ロンドン:R. H. クロメク)1808年

銅版画:ウィリアム・ブレイク

17.アレクサンダー・ポープ『髪盗人』

(ロンドン:チズウィック・プレス)1896年

挿絵:オーブリー・ビアズリー

18.トマス・グレイ『六つの詩』

(ロンドン:R. ドズリー) 1753年

ブックデザイン:R・ベントリー

19.ジョセフ・リットスン編『イギリス歌謡選集』初版

(ロンドン:J. ジョンソン)1783年

版画:ウィリアム・ブレイク他

20.ロバート・バーンズ『詩集、スコットランドの言葉による』キルマルノック版バーンズ全詩集

(キルマルノック:ジェームズ・ムキー)1869年

21.『抒情民謡集』初版

(ロンドン:J. & A.アーチ)1798年

22.ウィリアム・ワーズワース『抒情民謡集』第2版

(ロンドン:J. & A. アーチ) 1800年

23.ウィリアム・ワーズワース『二巻の詩集』初版

(ロンドン:ロングマン・ハースト・リーズ・アンド・オーメ) 1807年

24.ウィリアム・ワーズワース『序曲、もしくは詩人の成長』初版

(ロンドン:E. モクソン)1850年

【参考】ウィリアム・ワーズワース『湖水地方案内』第5版

(ケンダル:ハドソン・アンド・ニコルソン) 1835年

25.ジョージ・ゴードン・バイロン『怠惰の時』初版

(ロンドン:S・アンド・J・リッジ)1807年

26.ジョージ・ゴードン・バイロン『イングランドの詩人とスコットランドの書評家』初版

(エロンドン:ジェームズ・コーソーン)1809年

27.ジョージ・ゴードン・バイロン『R. B. シェリダンへの哀悼歌』初版

(ロンドン:ジョン・マレー)1816年

28.ジョージ・ゴードン・バイロン『ドン・ジュアン』新版

(ロンドン・トマス・ディビソン)1819年

29.ウォルター・スコット『湖上の乙女:詩』

(ロンドン:ジョン・シャープ)1811年

30.ロバート・ブラウニング『いくつかの詩』

(ロンドン:エラニー・プレス)1904年 版画:ルシアン・ピサロ

31.ロバート・ブラウニング『ピパが通る』

(ロンドン:ダックワース)1898年 挿絵:レスリー・ブルックス

32.アルフレッド・テニスン『詩集、主として抒情詩』初版

(ロンドン:エフィンガム・ウィルソン)1830年

33.アルフレッド・テニスン『ウェリントン伯爵の死によせる歌』新版

(ロンドン・エドワード・モクソン)1853年

34.アルフレッド・テニスン『ウェリントン伯爵の死によせる歌』初版

(ロンドン:エドワード・モクソン)1852年

35.アルフレッド・テニスン『アルフレッド・ロード・テニスン詩集』

(ロンドン・マクミラン)1899年

36.クリスティーナ・ロセッティ『王子の成長、その他の詩』

(ロンドン・マクミラン) 1866年 扉絵:ダンテ・ガブリエル・ロセッティ

37.ダンテ・ガブリエル・ロセッティ『ソネットと抒情詩』

(ロンドン:ケルムズコット・プレス)1894年

38.ダンテ・ガブリエル・ロセッティ『バラッドと物語詩』

(ロンドン:ケルムズコット・プレス)1895年

39.ウィリアム・モリス『グィネヴィア:二編の詩』

(ロンドン:ファンフロリコ・プレス)1930年 版画:ダンテ・ガブリエル・ロセッティ

※展示解説は作成中です。講演会までには用意できる予定ですので、公開をお待ちください。

(hh)

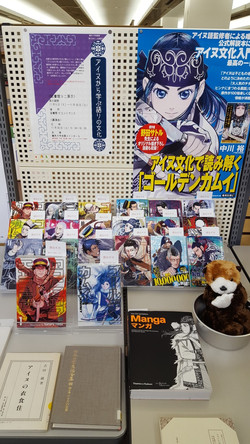

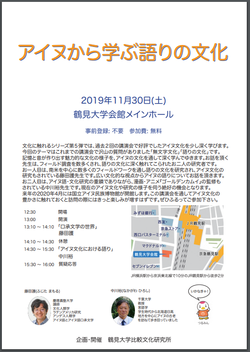

この展示は本学比較文化研究所の講演会とのコラボ企画です。同タイトルの講演会が11月30日に行われます。この研究所が行っている文化に触れるシリーズの講演会は第5回を迎え、今回は前回好評だったアイヌ文化について沢山の質問があった「無文字文化「語りの文化」をもう少し深く学ぶ回となっています。

この展示は本学比較文化研究所の講演会とのコラボ企画です。同タイトルの講演会が11月30日に行われます。この研究所が行っている文化に触れるシリーズの講演会は第5回を迎え、今回は前回好評だったアイヌ文化について沢山の質問があった「無文字文化「語りの文化」をもう少し深く学ぶ回となっています。 また、中川裕氏監修の漫画・アニメ『ゴールデンカムイ』については、展示期間中のみ全巻館内利用ができるようになりました!

また、中川裕氏監修の漫画・アニメ『ゴールデンカムイ』については、展示期間中のみ全巻館内利用ができるようになりました!![]()

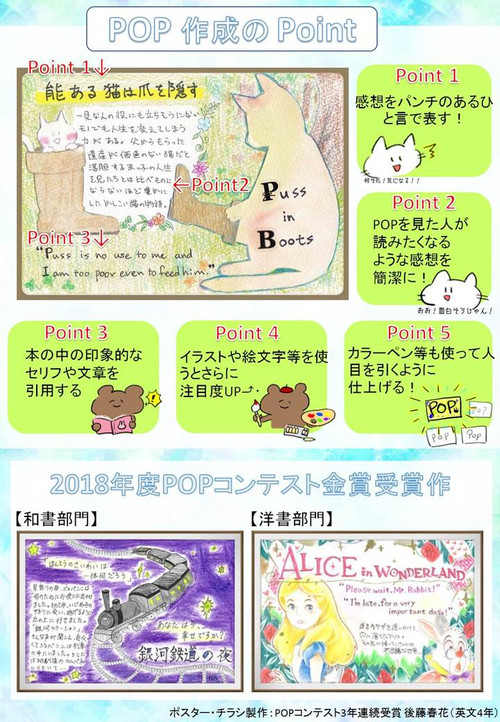

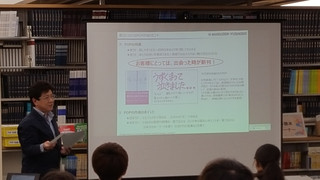

大高さんは書店の店長を経験なさっていて、たくさんのPOPを作成した経験の持ち主。

大高さんは書店の店長を経験なさっていて、たくさんのPOPを作成した経験の持ち主。 講習中に、実際にPOPを作成するワークショップも行いました。共通テーマは今年話題のあのスポーツ、ラクビー

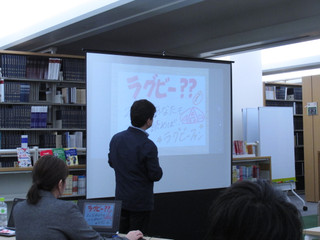

講習中に、実際にPOPを作成するワークショップも行いました。共通テーマは今年話題のあのスポーツ、ラクビー

各自作成したものは、スライドにしてスクリーンに投影し、ここがいいよ

各自作成したものは、スライドにしてスクリーンに投影し、ここがいいよ

自分が作ったPOPが画面に映し出された瞬間、ざわざわ…俺んじゃん

自分が作ったPOPが画面に映し出された瞬間、ざわざわ…俺んじゃん

とても優しい旋律、美しい歌声に聴き入りました。

とても優しい旋律、美しい歌声に聴き入りました。 休憩時間には動物の姿の形をした羊皮紙を実際に触る事もできました。参加者のみなさんも初めて触る方も多く、質問は尽きませんでした。

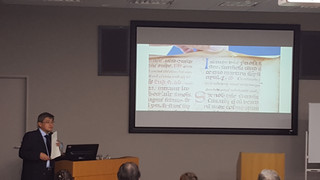

休憩時間には動物の姿の形をした羊皮紙を実際に触る事もできました。参加者のみなさんも初めて触る方も多く、質問は尽きませんでした。 印刷技術が発明された頃は、いかに手書き写本に近い形で印刷できるかが追及されており、初期印刷本は写本にならって各章の最初を赤字で印刷していました。印刷本は写本のコピーであるにもかかわらず、写本になろうとしていました。

印刷技術が発明された頃は、いかに手書き写本に近い形で印刷できるかが追及されており、初期印刷本は写本にならって各章の最初を赤字で印刷していました。印刷本は写本のコピーであるにもかかわらず、写本になろうとしていました。

そして再びアンサンブルクレイン部の登場です。今度は『The Honour of a London Prentice 』『Auld Lang Syne』の2曲を披露しました。前者は展示中のトマス・リットスン編『イギリス歌謡選集』に収録されたもので、日本では歌われたことがないであろうイギリスの古いバラッド(おそらく16世紀)です。後者はロバート・バーンズ作のスコットランド民謡ですが、今では忘れられた「蛍の光」原曲です。この「埋もれた」民謡を再現するため、部員の皆さんは18世紀の古い譜面で練習して歌ってくれました!普段、アンサンブルクレイン部は英語の歌詞を歌うことがなく、とても緊張したようです。でもたくさん練習した甲斐があり、素晴らしい歌声となりました。

そして再びアンサンブルクレイン部の登場です。今度は『The Honour of a London Prentice 』『Auld Lang Syne』の2曲を披露しました。前者は展示中のトマス・リットスン編『イギリス歌謡選集』に収録されたもので、日本では歌われたことがないであろうイギリスの古いバラッド(おそらく16世紀)です。後者はロバート・バーンズ作のスコットランド民謡ですが、今では忘れられた「蛍の光」原曲です。この「埋もれた」民謡を再現するため、部員の皆さんは18世紀の古い譜面で練習して歌ってくれました!普段、アンサンブルクレイン部は英語の歌詞を歌うことがなく、とても緊張したようです。でもたくさん練習した甲斐があり、素晴らしい歌声となりました。