源氏物語の五月【研究室から】

日一日と緑が濃くなる初夏のこの頃、いかがお過ごしでしょうか。

源氏物語には、5月を描いたところがいくつか出てきます。

よく知られているのは、やはり花散里の巻でしょうか。

「二十日の月、さしいづるほど」とありますので、ちょうど今頃です。

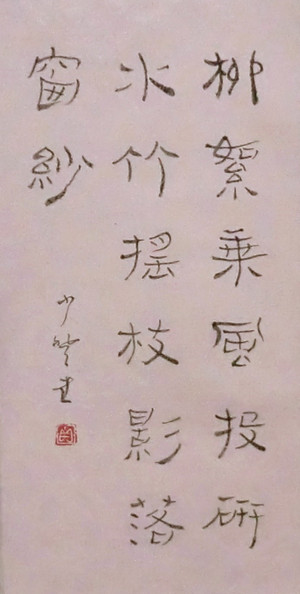

江戸の文人は巻の風情を「猶有杜鵑悲往事 橘花香処一声啼」と詠じました。

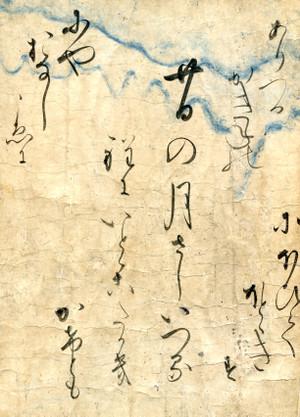

南北朝の抄出写本では、次のようになっています。

こんな本で読めば、また格別。

何で読んでも変わらないではないか、と仰る声が聞こえてきそうです。

もし、あなたが人も羨む大富豪でいらっしゃるならば、

少しくらい安手でしみったれた学問でも、まあよろしいでしょう。

しかし、一生遊んで暮らせるほどの資産をお持ちでなければ、

せめて学問くらい贅沢にしようではありませんか。

すてきな書物は、贅沢のひとつです。

さて、5月26日(日)は、オープンキャンパス。

午後1時より開催します。

図書館ではいろいろな貴重書を展示しますので、是非おいでください。

鶴見大学文学部日本文学科研究室