2019年8月10日 (土)

2019年7月30日 (火)

夏のオープンキャンパス【お知らせ】

やっと梅雨明け。

これからが本格的な暑さです。体調管理を万全に。

8月4日(日)は、オープンキャンパス。

午前10時から始まります。

緑濃い鶴見に、是非お越しください。

学食体験で、ランチ(無料)をどうぞ。

さて古典の8月はもう秋、8月15日を中秋の名月と呼ぶゆえんです。

源氏物語から8月の名場面を選ぶとすれば、野分の巻は有力候補でしょう。

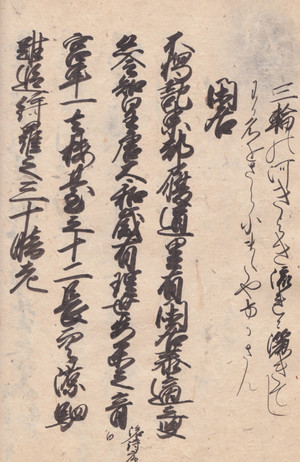

かわいらしい小型本源氏小鏡の挿絵を御覧あれ。

(文庫本くらいの大きさです)

風に揺れる庭の草花は、野分の激しさを表しています。

(しばらく前、台風が一荒れしました)

オープンキャンパスでも古典籍のミニ展示を行いますので、御覧ください。

年号に関するちょっと珍しい資料も出されます。

そのほか、個別相談・AO入試説明会・模擬授業など盛りだくさん。

では、大学でお目に掛かりましょう。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2019年7月23日 (火)

研究発表と講演【お知らせ】

はっきりしない空模様続きです。

日本文学会春季大会の御案内をいたします。

7月27日(土)14時開会。

総会に続き、研究発表と講演の2本立て。

来場大歓迎、どなたでもどうぞ。

入場無料・予約不要です。

〇研究発表

「泣血哀慟」の語義と歌の主題 細野 奈央(本学大学院博士後期課程)

〇講演

古代和歌表現の基層 新沢 典子(本学教授)

さて、毎度のことながら、学問の基本は書物です。

しばらくぶりに洋書を取り出しました。

160年ほど以前の、ワーズワースの詩集。

重厚にして豪華、凝った皮装は呆然と見とれるばかり。

手前のペーパーナイフは、いつもの小道具です。

ラテン語でLUX ET VERITASと刻まれています。

光と真理、いいですねえ。

が、LUXには暴露という意味もありますし、

VERITAS ODIUM PARIT(真理は憎悪を生む)とも申します。

(ワーズワースと国木田独歩についてお話しする余裕がなくなりました)

ともあれ、日本文学会をご贔屓に。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2019年7月19日 (金)

遠く馨る【研究室から】

夏休みが近づきました。

学業の進み具合はいかがでしょう。

(担当者は日頃の怠惰が積もり積もって原稿の催促に悩まされ・・・)

昔々、さる大家のたまわく「若い頃、よく遊んだものだ」

続けて、「遊びを必要とするほど勉強したから」。

「遊び」の内容次第では、困ったことも起こるでしょう。

しかし「必要とするほど」には感心します。

と言うことを口実に、花探勝へ。

一面に花の広がる蓮池や蓮田も結構でしょうが、これは平凡な沢。

一面に花の広がる蓮池や蓮田も結構でしょうが、これは平凡な沢。

風に乗って遠くから高雅な香りが届きます。

湧き水が冷たいせいか、花の盛りはまだ先のようです。

さて、日本文学会春季大会が近づきました。

7月27日(土)午後2時開会。

研究発表(本学大学院生)と講演(本学教授)の二本立てです。

入場無料、どなたでも聴講出来ます。

「蓮の香や水を離るる茎二寸」(蕪村)

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2019年7月 6日 (土)

鮎【お知らせ】

清流に釣り竿をしならせる太公望の面々、夏の風物詩です。

(幸田露伴に太公望の小品がありますので、ご一読ください)

遠い昔、担当者がまだ子供であった頃、鮎釣りにつれて行かれました。

早々に仕掛けを壊してしまい、1尾も釣れず。

子供には、鮒や鮠がお似合いでしょう。

と言うことで、和菓子の話。

鮎の焼き印があっさりと押された薯蕷饅頭です。

器は高麗青磁、気品高い白象眼を選びました。13世紀くらいでしょうか。

器は高麗青磁、気品高い白象眼を選びました。13世紀くらいでしょうか。

少しカセがあるのは惜しまれます。

さて、若鮎のような高校生の皆さん、オープンキャンパスのお知らせです。

7月14日(日)午前10時から始まります。

学食体験・女子学生寮見学ツアー・小論文面接対策講座など、盛りだくさん。

本学自慢の図書館では、令和の新年号に関するミニ展示もございます。

緑深い学園へお出かけください。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2019年7月 3日 (水)

静かな花【研究室から】

豪華、軽快、重厚、可憐・・・花の印象は多彩です。

大ぶりで変化に富む花ですけれど、いかにも静謐な風情は紫陽花。

「よひらの花」とも呼ばれます。

先日、近郊の名刹へ花探訪に出かけました。

背後の山全体が紫陽花に覆われ、なかなかの迫力です。

有名な某寺と異なり、拝観料の徴収がないのもまことに結構。

さて、7月27日(土)は、日本文学会春季大会です。

こちらも入場無料ですので、是非お越しください。

14時開会です。内容は次の通り。

1〈総会〉

2〈研究発表〉

「泣血哀慟」の語義と歌の主題 細野 奈央(本学大学院博士後期課程)

3〈講演〉

古代和歌表現の基層 新沢 典子(本学教授)

では、会場でお待ちしております。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2019年6月19日 (水)

水無月【お知らせ】

来る6月23日(日)は、オープンキャンパス!

入試や奨学金、卒業後の進路について詳しく御案内します。

この季節、鮮やかな緑とアジサイの花が大学のあちこちに見られます。

アジサイにつきましてはいずれ、今回は食べ物の話。

その名も「水無月」と言う和菓子があります。

関西の風土に根ざしたものですが、近年関東でも見かけるようになりました。

三角のういろう生地に小豆を載せた、簡素で潔い印象です。

通常白ういろうを使います。黒糖仕立てはちょっと珍しい。

ついでに申しますと、谷汲山華厳寺門前で三角のういろうを売っています。

昔は、蒸したてのういろうを糸で切り分けておりました。

(そうです、ういろうは蒸し菓子)

華厳寺は勅撰集にも出てきますので、お探しください。

では、会場にてお待ちしております。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2019年6月15日 (土)

青雲のゆくえ【研究室から】

若き日の夢。

輝かしく大きな明日を思い描くことは、青春の特権です。

田舎の家を片付けておりましたら、古い写真が出てきました。

裏に「若森村 川瀬/浅草東村 佐藤 共二大垣英語学校生徒」そして

「明治廿一年二月十九日記之」の墨書識語があります。

ふたりの少年は10代半ばでしょうか。

現在、その系譜を引く学校は存在しないようです。

なぜ担当者の家にこの1枚が伝わったのか、全く分かりません。

明治21年(1888)の少年達は、どんな未来を夢見たのでしょう。

「若森村・東浅草村」ともに岐阜県大垣市近郊の旧地名です。

ひょっとすると、ご子孫かご親戚のかたがおいでかもしれません。

さて、水無月23日13時より、オープンキャンパス開催。

あなたの夢はなんですか。

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2019年6月 3日 (月)

桑の実【研究室から】

緑の葉陰に小さな実が隠れています。

今時、桑の実を食べる方はいらっしゃるでしょうか。

正岡子規の好物でありました。

『飯待つ間』によると「何升」も食べたそうです。

子規は、柿や真桑瓜も大好きでした。

柿はともかく、真桑瓜の淡泊な味と高い香りは捨てがたい魅力。

名産地美濃国真桑村で、現在も在来種が栽培されているのかどうか。

それはそれ、まず李朝の白磁壺に桑を一枝挿しました。

敷板は、馴染みの和菓子屋さんから頂戴しました。

菓子作りの器具が古くなり、解体したその一部だそうです。

さて、6月8日(土)・9日(日)に近世文学会が本学で開かれます。

江戸文学資料の展示も、10日(月)まで行っております。

華やかな書物やまた貴重資料が目白押し、

展示ケースからあふれんばかりのお披露目です。

是非ご高覧願います。

鶴見大学文学部日本文学科研究室