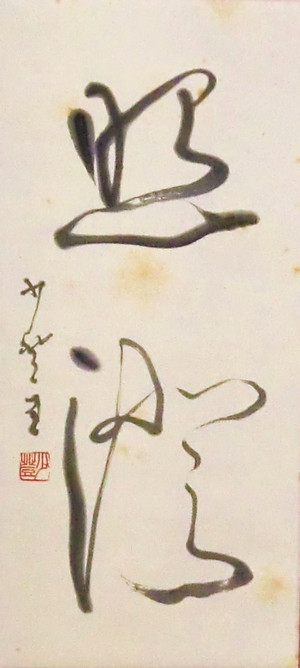

奥の深い味【研究室から】

秋に収穫し、冬の間食べることの出来るものがいくつかあります。

(「秋収冬蔵」が思い浮かべば、上々)

栗は、そのひとつ。

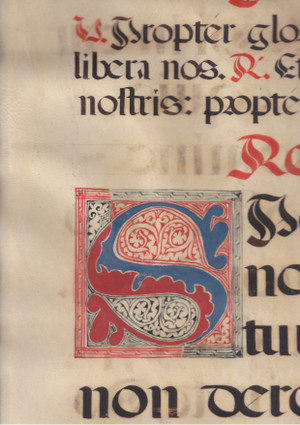

記紀万葉の昔から好まれ、中国では詩経秦風に出てきます。

派手に舌へ響く味ではありません。

噛みしめれば、穏やかな甘さがじわりと伝わります。

(人も、かくの如き方を担当者は評価します)

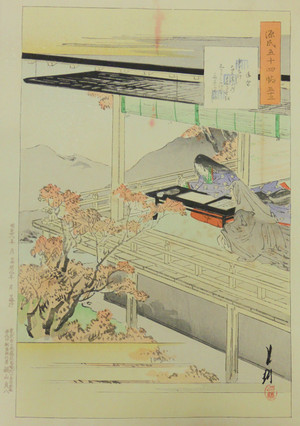

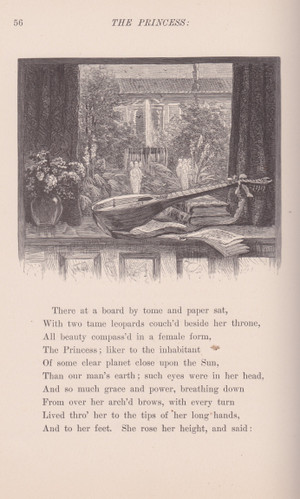

源氏物語にも書かれていますので、お調べください。

江戸の昔は、丹波が名産地でした。

現在、品種が多様化し、あちこちで栽培されています。

加工品もさまざま。

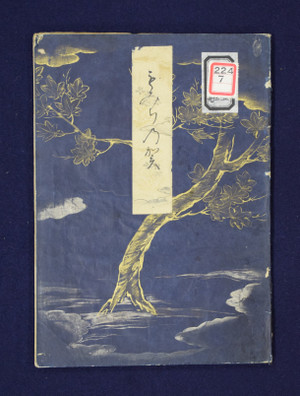

到来物の栗蒸し羊羹にご登場願いました。

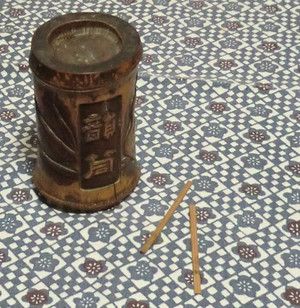

羊羹には青磁、が漱石の鉄案です。しかし今回は青手九谷としました。

羊羹には青磁、が漱石の鉄案です。しかし今回は青手九谷としました。

小皿は、それほど古くありません(勿論、羊羹よりはうんと古い)。

さて、週末(30日)は、日本文学会秋季大会開催。

ご来場をお待ちしております。

鶴見大学文学部日本文学科研究室