定期試験が終わり、ほっと一息、これから夏休みです。

(こちらは相変わらずの雑用と、後期授業の準備と、そして研究に追われています)

まとまった調べ物をしたり、長い小説を読んだり、旅行に出かけたり・・・

ともかくこの季節でないとできないことを、しっかりと。

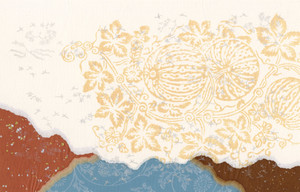

スイカのようにみえますが、大型のウリ(マクワウリ)でしょうか。

西本願寺本三十六人集の料紙を復元したものです。

スイカが日本にやってくるのは、南北朝の頃とか。

額田王や紫式部や源頼朝は、スイカを知らなかったのです!

季節の味も十分に堪能してください。