2011年7月20日 (水)

2011年7月11日 (月)

2011年7月 3日 (日)

2011年6月29日 (水)

2011年6月17日 (金)

2011年6月 9日 (木)

日本文学会のご案内【お知らせ】

他の学会と重なり、遅めの「春季大会」開催となりました。

日時 平成23年7月9日(土)午後2時より

場所 鶴見大学記念館第3講堂(3階)

総会・研究発表・講演

研究発表:平藤 幸(本学非常勤講師)「富士川合戦の水鳥」

講演:伊倉 史人(本学ドキュメンテーション学科准教授)

「『散木奇歌集』と『俊頼髄脳』についてー伝本研究を中心にー」

お誘い併せてお越しください。予約不要・入場無料です。

ホトトギスの季節です。

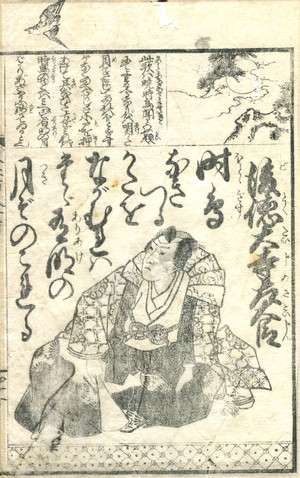

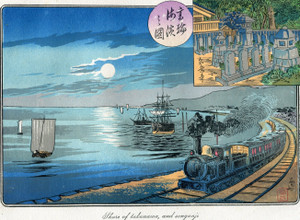

『文玉百人一首』は、その絵柄が徹底して江戸風にこしらえられています。

さらにおもしろいのは、欄外(匡郭の外側)にホトトギスを描き添えていること。

「なきつるかたをながむれば」、もうそこにホトトギスはいない、と言う趣向です。

この無駄な、でも見事な、遊び心!