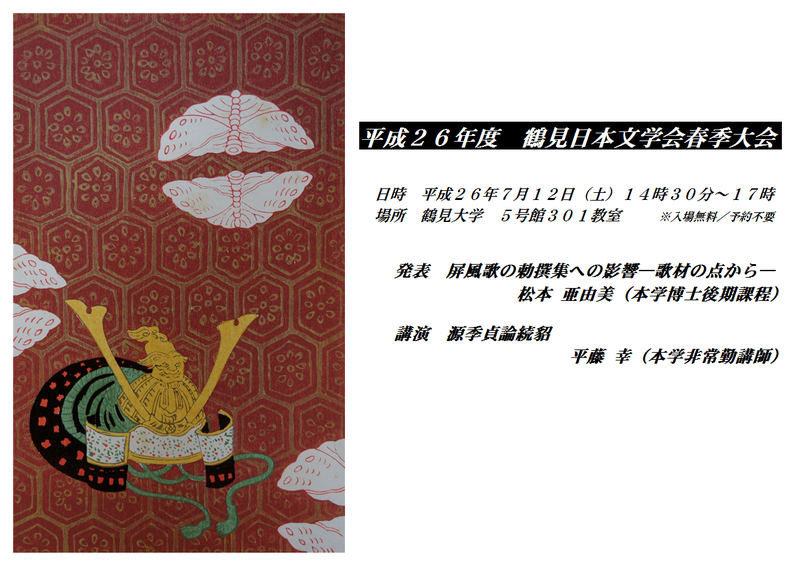

鶴見大学日本文学会秋季大会のお知らせ

来週末の12月6日、鶴見大学日本文学会秋季大会を開催します。

日時 平成26年12月6日(土) 午後2時開会

会場 鶴見大学5号館301教室

講演 菊地隆雄(本学客員教授)

『満洲』の文芸を支えた人々

筒井茂徳(本学非常勤講師)

活字体と筆記体

入場無料・予約不要です。

一般の方・高校生のみなさんのご参加もお待ちしております。

ぜひお運びください!

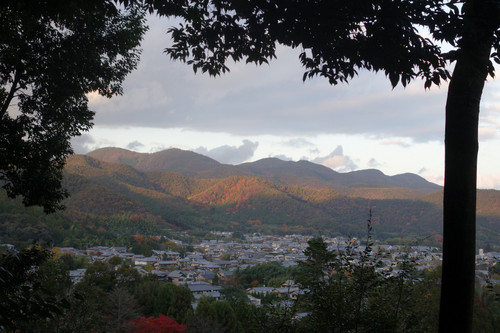

先週末、紅葉狩りに行きました。

嵐山の渡月橋です。橋の上は人でいっぱいです。

夏には緑一色だった山がさまざまに色づいています。

嵐山から小倉山へと向かいました。

小倉山は古来有名な歌枕で、藤原定家の撰んだ「百人一首」にも「小倉山みねの紅葉ば心あらばいま一たびのみゆき待たなむ」という、小倉山の紅葉を詠んだ歌が採られています。

ところで、小倉山には藤原定家ゆかりの時雨亭跡と伝わる場所がいくつかありますが、そのうちの一つ、二尊院の時雨亭跡です。

山の中腹の少し奥まったところにあり、あまり人がいませんでした。

振り返ると、京都の町が見えます。

二尊院には渡月橋を建設した角倉了以、江戸時代の儒学者伊藤仁斎・東涯父子のお墓もあります。

こちらもあまり見る人はいないようです。

京都五山、東福寺の紅葉です。

少し見頃を過ぎていましたが、それでも十分きれいでした。

鶴見大学文学部日本文学科