2015年12月25日 (金)

2015年11月29日 (日)

2015年10月20日 (火)

鶴見大学日本文学会秋季大会のご案内

上々天気のここ数日、風の音にもお心をとめておられますでしょうか。

さて、ご案内が遅くなりましたが、

鶴見大学日本文学会秋季大会を下記の通り開催いたします。

日時:平成27年11月14日(土) 午後2時より

会場:鶴見大学 5号館 101教室

大会次第:「江戸語の命令表現について」

広瀬満希子(本学非常勤講師)

「飛鳥井雅有管見 ――関の藤川の本意(ほい)と本意(ほんい)――」

クリスチャン・ラットクリフ(神奈川大学准教授)

予約不要・入場無料です。

秋の一日、ぜひお誘い合わせの上ご来場ください。

ところで、先日調べものついでに早稲田大学の演劇博物館に行ってきました。

坪内逍遙の古稀にあたり、その半生を傾注した「シェークスピヤ全集」40巻の翻訳が

完成したのを記念して設立されたという同館は、古今東西の演劇に関わる資料を

蒐集・整理・研究されています。

設立の経緯に関わるシェイクスピア関連の資料はもとより、

圧倒的な充実度を誇る歌舞伎資料、あるいは能に浄瑠璃、はたまたバレエや現代舞踊など、

国内外の舞台芸術・演劇に関わる資料を網羅されているのはさすが。

世界的に活躍中の某作家も、在学中に通いつめては海外の映画シナリオを読まれていたとか。

折しも開催中の展示は、

「Who Dane? 振付のアクチュアリティ」、そして

「映画女優 京マチ子展」の二本立てでした。

この一事をもってしても、演博(エンパク)ならではの射程の広さが窺えますね。

正面玄関の左脇、植木に囲まれるようにしてひっそりと坪内博士がおわします。

演博と演劇の行く末を静かに見守る温顔に一礼、別棟の閲覧室で資料の山に埋もれてきました。

鶴見大学日本文学科

2015年10月10日 (土)

2015年8月 1日 (土)

朝顔【研究室から】

先日(25日)の日本文学会春季大会は、なかなかの迫力。

研究発表と講演の2本立て、それぞれに充実したお話でした。

特に、新資料を縦横に駆使した諸本研究は圧巻と言う他ありません。

その後の懇親会は大盛況にて、会場あふれんばかり。

来訪の他大学関係者また高校教員の方々に御礼申し上げます。

さて朝顔市は過ぎましたが、粋な刀装具をひとつ。

勿論、「朝顔に釣瓶取られて」に取材した可愛い作品です。

(誰の俳句でしょう)

もう一つ秀吟、「朝顔や一輪深き淵の色」。

これは蕪村です。

定期試験も一段落、充実した夏休みをお過ごしください。

鶴見大学日本文学科

2015年7月17日 (金)

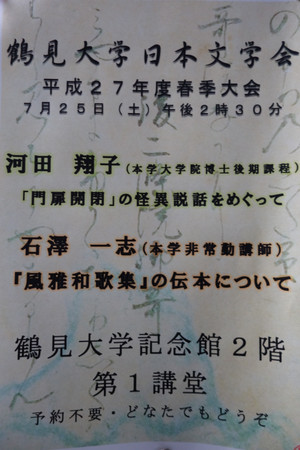

鶴見大学日本文学会春期大会のご案内

ご案内が遅くなりましたが、鶴見大学日本文学会春季大会を下記の通り開催いたします。

日時:平成27年7月25日(土) 午後2時30分より

会場:鶴見大学記念館 講堂

石澤 一志(本学非常勤講師)

「『風雅和歌集』の伝本について」

河田 翔子(本学大学院博士後期課程)

「「門扉開閉」について」

予約不要・入場無料です。

在学生はもちろん、一般の方や高校生の皆さんも、ぜひ賑々しくご来場くださいませ。

また、こちらは直前のお知らせになってしまいますが、来る7月19日(日)、

鶴見大学のオープンキャンパスが行われます。

入試説明のほか、模擬授業やスタンプラリー、図書館のお宝見学など、

様々な企画が目白押しです。

ぜひこちらもお誘い合わせておいでください。

(上掲の写真は、日本文学会の会場でもある鶴見大学記念館の夕景です)

そういえば、7月19日は總持寺の御霊祭りでもありますね。

キャンパス見学がてら、盆踊りを覗いて夕涼み、というのも、なかなか乙な夏のはじめかたかもしれません。

鶴見大学文学部日本文学科

2015年7月 3日 (金)

2015年6月18日 (木)

鶴見大学図書館 貴重書展のお知らせ

いよいよ梅雨も本番ですね。重苦しい空模様が続きますが、

こんな時こそ体調管理に気をつけて、何とか無事に乗り切りたいところです。

さて、梅雨空の憂さを多少とも吹きとばしてくれることを念じつつ、一つお知らせをいたします。

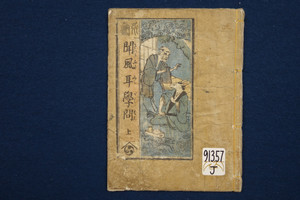

来る6月25日(木)から、鶴見大学図書館にて、第140回貴重書展が開催されます。

鶴見大学が所蔵する貴重な古典籍の数々は、夙に名高いところですが、

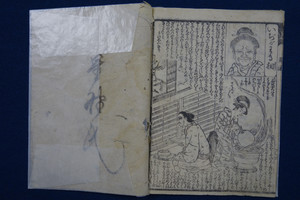

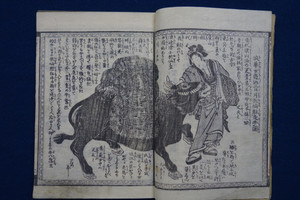

今回はその中から、江戸時代の絵入り小説・「草双紙」を中心にした展示が企画されています。

挿絵入りの読み物である草双紙は、現代の漫画に近いところもあると言われますが、

さてどういうところが重なるのか、あるいはどこが違うのか、ぜひご自身の眼でご覧ください。

[草双紙の諸相 ― 絵と文を読む江戸文芸]

【会期】

平成27年6月25日(木)~7月15日(水)

【会場】

鶴見大学図書館1階エントランス

【開館時間】

平日 8:50~20:00

土曜 8:50~18:00

日曜 閉館

(※下記に、「鶴見大学図書館ブログ」の当該記事へのリンクもお示しいたします。ぜひあわせてご一覧を!)

http://blog.tsurumi-u.ac.jp/library/2015/06/post-0f1b.html

草双紙は、時代によって形態・内容とも様々ではありますが、

昔話のパロディや、機知と「笑い」を重視する作品群、あるいは長編の伝奇的ロマンなど、

読み物として、また挿絵を眺めるだけでも魅力的な作品揃いです。

日頃なかなか接する機会のない古典籍を、間近で眺められる貴重な機会です。

会期中、図書館に立ち寄られる折になりと、ぜひご覧になってみてください!