芸の力、学の楽しさ【研究室から】

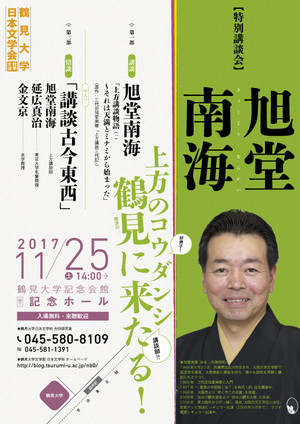

土曜日(25日)の日本文学会は、近年稀なる盛り上がりでした。

旭堂南海先生の新作講談がすばらしく、名調子に茫然。

泣かせどころあり、笑いあり、次の展開に繋げて見事な切り上げでした。

次の鼎談も、江戸・上方から中国宋代に話題が広がり、知的興奮の渦。

話題の一つは、明治講談界の雄、松林伯円についてです。

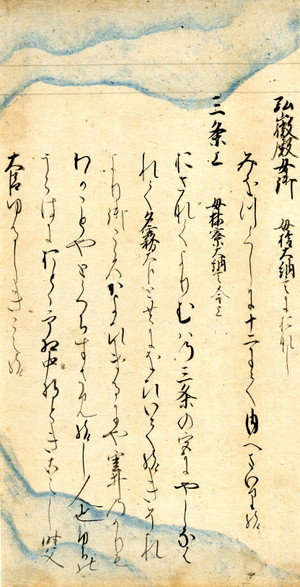

終焉の地が大学構内にあることは分かっていました。

しかし旧居の細部まで判明することが発表されたのです。

ご来場くださった一般の方々、

はるばる箱根の山を越えて来られた研究者の皆さん、

新資料を教えていただいた斉藤様、

そして南海先生と延広先生に、厚く御礼申し上げます。

さて、卒業論文も終盤。

もし困ったことがあれば、その時こそ研究室を尋ねること。

閉じこもっても問題は解決されないでしょう。

と思いつつ晩秋の散策、お社の銀杏が黄金の枝を広げています。

十五代将軍徳川慶喜公の揮毫です。

「源慶喜」の署名が読めますでしょうか。

少し遠出すれば、徳川家のご先祖有親・親氏ゆかりの古刹に辿り着きます。

少し遠出すれば、徳川家のご先祖有親・親氏ゆかりの古刹に辿り着きます。

読書の合間に、歴史探訪はいかが。

では、健康第一、お風邪などめしませぬように。

鶴見大学文学部日本文学科

ある日、新聞を見て驚く。君の訃報。

ある日、新聞を見て驚く。君の訃報。