明日が締め切りです!

明日9月30日は、選書ツアーの応募〆切です![]()

参加を希望している学生さんは急いで![]() 申込してくださいね

申込してくださいね![]()

![]()

今年度はこの1回しか実施しませんので、興味のある学生さんはぜひ参加してみてください![]()

![]()

![]() 学生選書ツアーとは

学生選書ツアーとは

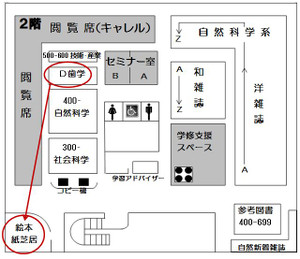

図書館に入れて欲しい本を、書店に行って実際に見て選ぶツアーのことで、展示の際にはPOP作りなども手伝ってもらいます

![]() ツアー概要

ツアー概要

開催日時:平成27年10月15日(木)17:00~

開催場所:紀伊國屋書店 そごう横浜店7階

※交通費は自己負担です。

定 員:15名程度

特典:参加者全員に記念品プレゼント

![]() 申込方法

申込方法

「選書ツアー申込書」に必要事項を記入し、図書館メインカウンターへお持ちください。

申込資格:本学学生(POP作り、展示まで参加してくれる方)

申込締切:平成27年9月30日(水)

※ 「選書ツアー申込書」は図書館メインカウンターにあります。

※ 定員超過の場合、抽選になります(初めての方を優先します)。

![]() お問合せ先

お問合せ先

鶴見大学図書館 選書ツアー担当

TEL:045-580-8274 e-mail:sensho@tsurumi-u.ac.jp

たくさんの応募をお待ちしています(kt)![]()