2012年9月28日 (金)

2012年9月16日 (日)

2012年9月 6日 (木)

今昔【高校生・受験生のみなさんへ】

秋の風情が感じられるようになりました。

これからもうひとがんばり、の季節です。

ところで新しい建物が出来た時、ここに何があったのだろう、と思うことはありませんか。

ほんの少し前のことがわからなくなったり、あっという間に変わってしまったり・・・

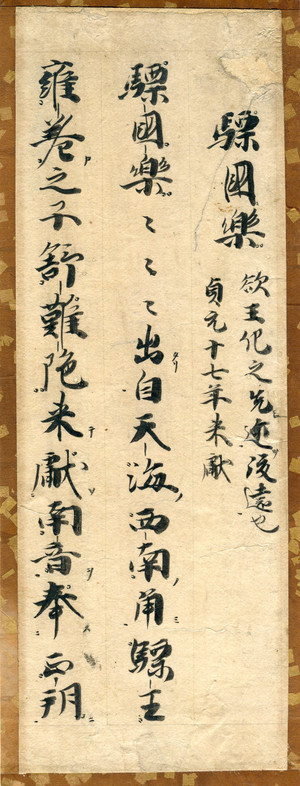

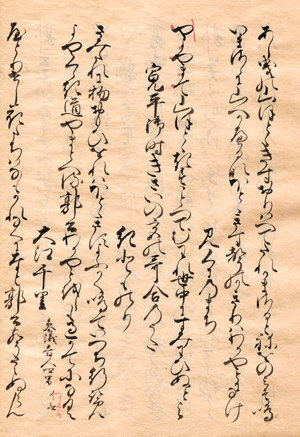

100年ほど前、谷口香嶠(1864~1915)が描いた洛西長岡の秋です。

平城京の後、しばらく都がおかれました。

のどやかで、なんとなく古雅な風景が広がっています。

住宅地となった今からは、想像も出来ないほどの変化です。

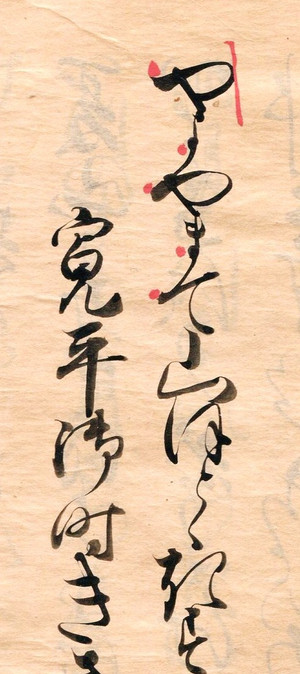

さて、「のどやかで古雅な」文学を現代の情報機器に結びつけるとどうなるでしょう。

9月16日(日)のオープンキャンパスで、ちょっとお話しします。

秋の横浜へ、どうぞ。

鶴見大学日本文学科