2013年1月24日 (木)

2013年1月 7日 (月)

2012年12月25日 (火)

2012年12月11日 (火)

2012年12月 4日 (火)

2012年11月23日 (金)

2012年11月14日 (水)

2012年10月30日 (火)

2012年10月18日 (木)

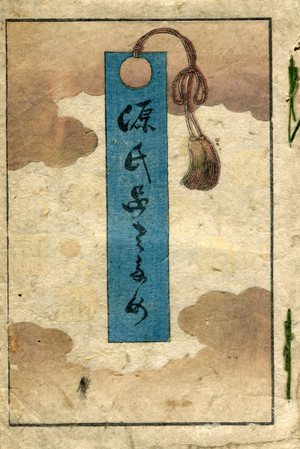

秋季大会と人形【お知らせ】

ご案内いたしましたように、11月17日(土)日本文学会秋季大会が開かれます。

田口先生の最終講義も兼ねておりますので、お誘い併せてお越しください。

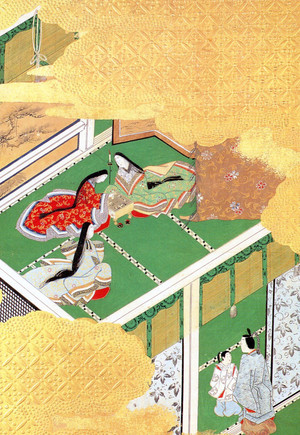

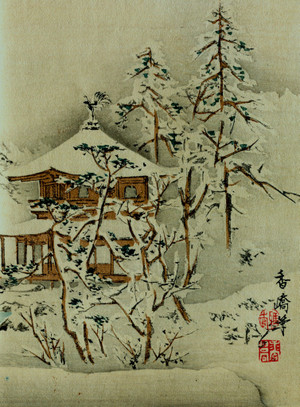

さて、本学名誉教授岩佐美代子先生から、可愛い贈り物が届きました。

岩佐先生は当代最高の国文学者のおひとり、ご研究の合間に作られたとか。

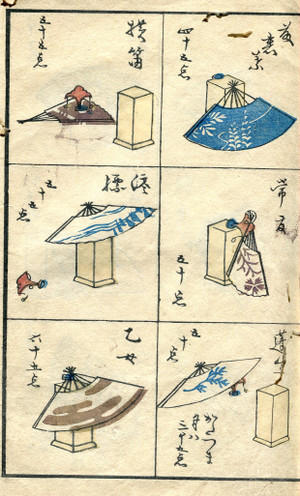

和紙の風合いが生かされた、素敵な人形です。

この人形を、5名の方に差し上げます。

在学生・卒業生・一般の方々、

当日会場に来られる方であれば、どなたでも結構です。

11月8日(木)必着、お申し込みは葉書で下記へ。

230-8501

横浜市鶴見区鶴見2-1-3

鶴見大学文学部日本文学会「和紙人形」係

応募者多数の場合は、厳正に抽選いたします。

鶴見大学日本文学会