2016年9月28日 (水)

2016年8月17日 (水)

青い実【研究室から】

暑い暑いと言っているうちに、夏休みも半ば過ぎ。

読書や調べ物は進んでいますか。

卒業論文に取りかかっている人は、寸暇を惜しんで勉強!

こちらは、ほぼ毎日研究室に出かけています。

(仕事が片付きませんので)

さて、研究棟の脇には銀杏の並木があります。

先日の台風は、青い実と青い葉を散らしました。

黄金の葉は、文学や絵画の題材にしばしば取り上げられます。

しかし、銀杏の青い実を描いたものは珍しいでしょう。

地上に落ちた実を、鳩がつついています。

(おいしいものとは、とても思えません)

なお、20日を過ぎますとかなりの教員が研究室に顔を出します。

ご質問のある方は遠慮なく、どうぞ。

鶴見大学文学部日本文学科

2016年6月25日 (土)

遅くなりましたが【お知らせ】

日本文学会春季大会のご案内です。

平成28年7月16日(土)14時、鶴見大学記念館第1講堂。

研究発表2本・講演1本にて、にぎにぎしく開催します。

小池 亜弥香(本学大学院博士後期課程)

形容詞「めづらし」の変遷

ー『拾遺和歌集』恋四・887の歌を通してー

河田 翔子(本学大学院博士後期課程)

葉に詩歌を書くこと

ここまでが研究発表です。

さて次は、トリの講演。

神林 尚子(本学専任講師)

合巻『於竹大日忠孝鏡』をめぐって

おわかりの方は、日本文学合同研究室までお越しください。

見事正解を出された方に、豪華(?)賞品をさしげます。

鶴見大学文学部日本文学科

2016年5月22日 (日)

2016年5月10日 (火)

引き締めて【研究室から】

連休はいかがでしたか。

調子を整え、勉強のリズムをうまく作ってください。

梅雨に向かうこの季節、うかうかしていると半年無駄にしてしまいます。

わからないことがあれば、放置しないですぐ質問。

理解できないままに答だけ覚えようとしたり、

答や訳文を写したりするのは、ほとんど無駄。

まず、わかることが必要です。

さて、息抜きに珍しいお菓子をご紹介。

(息抜きが必要なほど、何かに打ち込んでいますか?)

青唐津の小皿と、道明寺粉の皮で漉し餡を包んだものの組み合わせです。

青唐津の小皿と、道明寺粉の皮で漉し餡を包んだものの組み合わせです。

季節にちなみ「やまぶき」と言う名がついていました。

青唐津は、安土桃山から江戸初期でしょうか。

念のため、高台も。

ちなみに「やまぶき」から、どんな文学作品を連想しますか。

芥川龍之介の今様でしょうか、室生犀星の王朝物でしょうか。

何も浮かばない人は、すぐ図書館へ走ってください。

なお、日本文学会春季大会につきましては、細部が決まり次第ご案内します。

鶴見大学文学部日本文学科

2016年4月14日 (木)

学習アドバイザーのお知らせ

今年の桜吹雪も見おさめ、そろそろ青葉が目に嬉しい季節です。

新学期も始まって、課題の山に目を回されている方もおいででしょうか。

そんな方に朗報、日本文学科では「学習アドバイザー」の制度を設けています。

図書館一階の窓口にて、授業や課題などについての

(あるいは他のよしなしごとでも)よろずご相談を受け付けます。

資料の探し方や調べ方、まとめ方などに迷われたらぜひ。

窓口は毎週火曜、15:00~19:00の開設です。

もちろん予約不要、飛び込みのご相談も大歓迎。

窓口の担当者は本学の大学院生です。本学を知りつくした先輩ならでは、

経験に裏打ちされた助言が聞けるはず。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

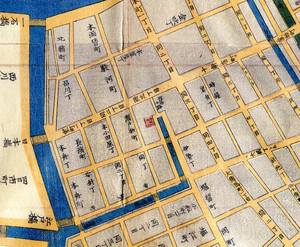

ところで、図版は当学科の教員(さてどなたでしょう)謹製の

告知ポスターから拝借しました。

学内にも多数掲示中、ぜひ足を留めてご覧ください。

実は図案にも(例によって)一捻りの趣向あり、気になられた方は、

図書館のアドバイザー窓口へ、もしくは日文の合同研究室へどうぞ。

鶴見大学文学部日本文学科

2016年4月 2日 (土)

花曇り三題【研究室から】

今年も見事に咲きました。大学の桜です。

新入生の皆さん、ようこそ鶴見へ。

学界第一線の研究陣が、基礎からあなた方を鍛えます。

(嫌だ、とおっしゃっても鍛えます)

それはそれといたしまして、まずは豪奢な咲きぶりをお楽しみください。

新緑との対照も魅力です。

困ったら、まず研究棟へ足を運んでみてください。

私たちは、親切で思いやりにあふれた教員、なのです。

(意外にも!)

研究棟の小高い丘から、ご本山の桜が見えます。

勅使門のあたりは、品格高い花暦の1頁。

図書館脇の桜は、建物の壁を薄紅に染めるほど。

本好きの方や課題に苦労した方には、おなじみの風景でしょう。

懐かしくなったら、どうぞ。

(手土産はなくても結構です、と催促したりして)

鶴見大学文学部日本文学科研究室

2016年3月14日 (月)

2016年1月23日 (土)

鶴見大学日本文学会賞のお知らせ

いよいよ冬学期も大詰め、定期試験やレポートに奮闘中のことと思います。

明日は再びの雪になるのでしょうか、どうぞ暖かくして過ごされますように。

さて、鶴見大学日本文学会では、毎年優秀な卒業論文に「日本文学会賞」を進呈しています。

対象者は七名程度、受賞者には卒業証書授与式の後、賞状と賞品を授与いたします。

(実はなかなか王道にして豪華な賞品〈?〉です、乞うご期待)

つきましては、目下自己推薦のエントリーを受付中です。

我こそは、という方は、教学課、または日本文学科主任の片山先生から申請用紙を受け取り、卒業論文のコピーを添えて、片山先生までご提出ください。

締め切りは平成28年2月8日〈月) です。どうぞ奮ってご応募ください!

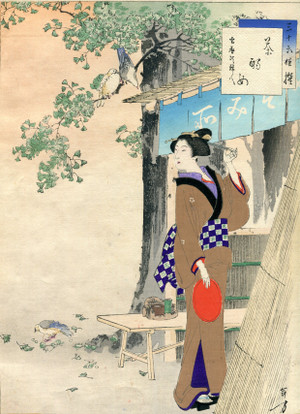

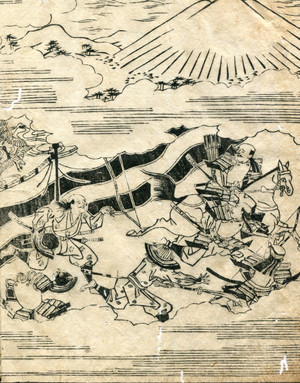

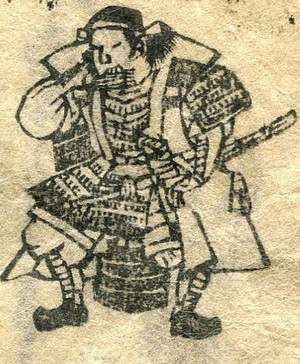

ところで、今月16日まで、上野の森美術館で「肉筆浮世絵―美の競艶―」展が開催されていました。

会場入り口では、こちらの方々がお出迎え(とお見送り)。

米国はシカゴの日本美術収集家による、肉筆浮世絵コレクションの来日展でした。

浮世絵の中でも、肉筆ばかりを集めた展示は珍しく、筆勢・筆彩の魅力を堪能。

展示図録の中から、お正月にちなんで、鳥文斎栄之の「七福神吉原風俗絵巻」の一部をご紹介します。

三人の福神さまがちょいと遊びにおでましです。どなたがどの駕籠においででしょうか。

ちなみに千葉市美術館では、折しも「初期浮世絵展―版の力・筆の力―」を開催中。

初期の肉筆・版画ともに、貴重な作品が多数出展されています。

ただでさえ現存点数の少ない作品ばかり、これだけまとめて観られる機会は滅多にありません。

会期は2月28日まで、ご興味のある方はぜひお出かけください。

http://www.ccma-net.jp/exhibition_end/2015/0104/0104.html

鶴見大学文学部日本文学科

2016年1月11日 (月)

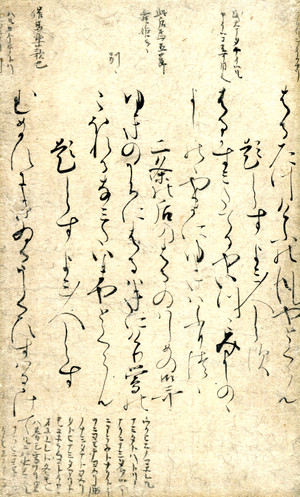

春の歌【研究室から】

少し遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。

定期試験間近ですので、しっかり勉強してください。

(本当のところは、試験と関係なく勉強すべし!)

試験問題は、解くよりも作る方が大変なのです。

それはそれといたしまして、新春にふさわしい和歌をご紹介。

(ちなみに、「春の声」と言うウインナ・ワルツがあります)

日本文学科の学生さんならすらすら、でなくては。

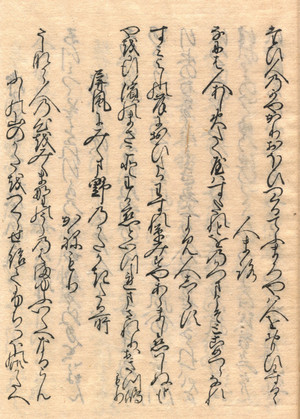

鎌倉時代初期の古筆切、800年くらい前でしょう。

内裏切(伝藤原清輔筆)と呼ばれる名物です。

さて、これを御覧の受験生がいらっしゃったら、万全の体調管理を心がけてください。

健闘を祈ります。

鶴見大学文学部日本文学科