2013年5月 6日 (月)

2013年4月25日 (木)

2013年4月15日 (月)

2013年4月 6日 (土)

春の日【高校生・受験生のみなさんへ】

花吹雪のあとに、新緑とさわやかな風の季節が続きます。

(桜吹雪は、別の話)

多少手荒な空模様の日もあるでしょうが、快適に新学期を乗り切ってください。

さて、桜が美しくあればあるほど、散るを惜しむのは、世のならい。

平安時代の有名な歌をひとつ。

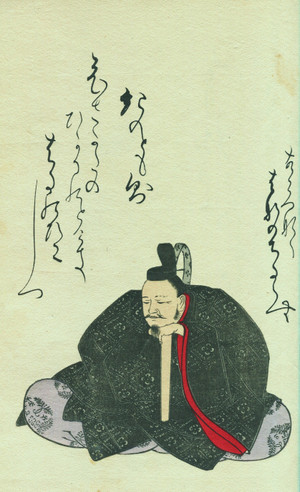

中央に「紀のとも則」、その左に「ひさかたの/ひかりのどけき」と続きます。

『百人一首』でおなじみの紀友則の歌。

それほど悩まなくても、と言いたくなるほどの顔つきではありませんか。

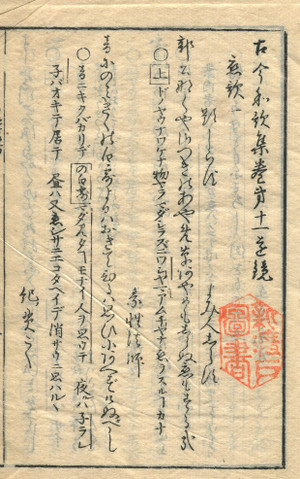

こんな文字をすらすら読めるようになりたい、と思うあなたにぴったりの学科です。

本物の古典資料を使ってお教えします。

5月26日(日)、風薫るオープンキャンパスへ、どうぞ。

鶴見大学文学部日本文学科